广东无人机“巡矿员”厉害!违规开采几小时内就可发现

9月10日,广东省标准化协会正式发布团体标准《露天矿山无人机动态监测技术规程》。这一全国率先推出的技术标准,通过统一规范无人机监测的硬件要求与技术流程,显著提升了对露天矿山动态监测的精度与效率,为矿山安全与环保监管提供了强有力的技术支撑。

羊城晚报记者了解到,该标准由广东省地质调查研究院联合中国地质调查局武汉地质调查中心(中南地质科技创新中心)、湖北省地质局地质调查院、湖北省地质局国土测绘院、中国地质大学(武汉)等多家单位共同编制完成。

随着矿业开发持续扩大,截至2024年底,广东省在册露天矿山数量已超过800座,总开采面积达1500平方公里以上,广泛分布于粤东、粤西和粤北区域。露天矿山动态监测是确保依法开采、保护生态的关键环节,而传统人工巡查方式成本高、周期长、风险大。以一座中型矿山为例,一次全面人工巡查需投入10人/天、成本约5万元,且难以实现对高陡边坡、排土场等重点隐患区域的实时、高频监测。

尽管近年无人机和卫星遥感技术已广泛应用于矿山监测,但由于缺乏统一标准,各单位在执行中存在监测指标不一、数据精度参差、坐标系差异大等问题,严重影响数据的可比性与决策有效性。尤其边坡及排土场等关键区域的数据偏差,给监管判断带来巨大挑战。

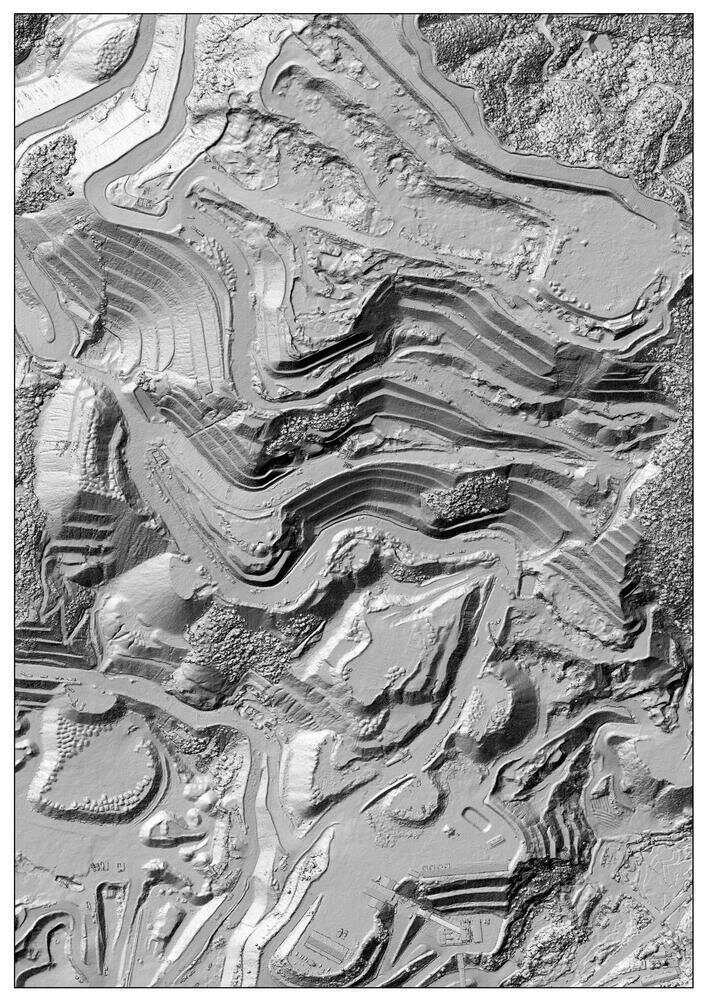

本次发布的《规程》系统明确了无人机倾斜摄影和卫星遥感技术在露天矿山动态监测中的应用要求,涵盖监测内容、作业流程、成果形式与质量控制标准,重点包括超层越界开采、边坡稳定性和生态环境变化三大类监测项目。

其中,《规程》对无人机性能——如续航、抗风、相机分辨率等——作出具体规定,同时强调监测单位应具备相应资质,人员需经专业培训。此外,还详细规范了航摄设计、像控点布设、外业作业和质量检查等环节,以实现数据采集的高精度与一致性。成果方面,明确要求提供符合标准的基础数据、专题图件和元数据,并制定了严格的提交和管理要求。

专家表示,该标准科学、创新且可操作性强,尤其依托高精度三维实景建模技术,能够真实还原矿山地形地物、开采界限、边坡形态等重要特征的变化情况,使得原本需要数天甚至更长时间的监测与处置流程,得以缩短至几小时内,极大提升了响应速度与监管效能,有效遏制越界开采和边坡安全事故的发生。

多位专家认为,该团体标准的实施,预计将推动无人机矿山监测行业的规范化、专业化发展,助力广东省及全国露天矿山的智能化监管与绿色可持续发展。

文|记者 马灿

图|受访者提供