中国记者节丨这一次,镜头转向我们自己

今天是第26个中国记者节

我们将镜头转向自己

讲述采访路上的热血与坚持

分享新闻背后不为人知的故事

记者们想说的

还有很多

来听听他们的故事~

(扫描图中二维码,看佳作)

“这场访谈让我豁然开朗”

今年两会召开期间,我们迎来了“三八”国际劳动妇女节。我带着收集到的网友关于女性成长的诸多留言,专访了全国政协委员、中央民族大学教授蒙曼。20分钟的交流中,她的分享带来意外思考。谈及成长焦虑,她直言人生每个阶段皆为最好,不必羡慕少女的青春或老者的悠闲,专注过好当下、做本阶段最好的自己便足矣。她还分享了冰心钟爱的对联“世事沧桑心事定,胸中海岳梦中飞”,以此寄语每一位女性。作为女性记者,这场访谈让我豁然开朗,也愿这份箴言能驱散更多女性的迷茫,给予大家成长的底气。

——时政要闻部记者 王晶

“在热搜上刷到你了”

今年武汉的夏天,对我而言格外“热”。2025年7月16日武汉渡江节,当天采写拍摄近尾声,我正收拾设备准备回程剪片,编审的提示传来:武汉发布2025年首个高温红色预警,做好报道。带着实习妹妹在外勤的我,便接下了这个选题,火速梳理思路:下单温度计、核对预警信息、打磨口播脚本、选定街边暴晒点位,赶在正午十二点——地表滚烫的时刻站到武汉街头。正午室外热浪灼人,相机因高温罢工,换手机拍摄又两次触发“温度过高保护”,我们用冰水瓶贴着手机降温,总算在间隙完成满是汗水的出镜。拍摄完成后,同事立刻接力投入后期,从剪辑到配文一气呵成。视频刚发出时我还捏着把汗,这是我第一次新闻出镜,没想到热度竟一路攀升,评论区里满是“辛苦”“注意防暑”的留言,同行好友也发来鼓励关心。更意外的是,许久没联系的老同学私信说“在热搜上刷到你了”“太拼了”。回想那天,满脑子只有一个念头——把报道做好,把最真实的室外温度,直观传递给每一位公众,早已忘了自己是I人。

——湖北频道记者 邓子依

“在现场,感受到‘国泰民安’从不是抽象的词语”

10月1日,国庆节,泰山之巅举行了升旗仪式。前期在克服了信号传输、设备架设、信号测试等难题后,伴随着旭日东升,我和同事对升旗仪式进行了直播。站在临时搭建的直播台上,画面里、人群中、山巅上,处处飘扬着“中国红”。伴随《义勇军进行曲》响起,五星红旗缓缓升起,与远处的红日、脚下的云海重叠,构成了一帧难忘的画面。那一瞬间,心潮澎湃。

作为记者,有幸置身现场,将这庄重、神圣的一刻通过镜头分享给他人。在现场,更能感受到,“国泰民安”从不是抽象的词语。这场直播,拍下的不仅是风景,更是刻在每个中国人心里的赤诚与热爱。

——山东频道记者 唐磊

“面对套路与骗局,每一次采访都如履薄冰”

作为央广网啄木鸟消费投诉平台记者,面对套路与骗局,每一次采访都如履薄冰。尽管我们时常与负面现象短兵相接,但曝光不是为了渲染焦虑,而是为了推动改变。当获取的证据促成监管部门查处,当消费者的感谢声传来,那份推动社会向好的踏实感,是任何奖项都无法比拟的。

——融媒策划部记者 白德彰

“一个多小时采访,我读懂了文字背后的深情重量”

新闻热点人物对话,对记者而言,是触摸时代的珍贵契机,也是职业成长路上的宝贵馈赠。今年夏天,我有幸与《我的母亲》作者安三山、热爱读书的农民工大叔刘诗利面对面交流。一个多小时采访,我读懂了文字背后的深情重量,看见了平凡个体蕴藏的不凡力量。相关报道发出后在抖音平台收获30万+点赞,这份认可让我备受鼓舞。而数千条网友评论中,有些中肯的建议也让我认识到采访的不足。能对话热点中的真实灵魂,能在反馈中看见短板、加速成长,这便是2025年我作为记者收获的双重幸运,也让我更坚定地在新闻路上步履不停。

——时政要闻部记者 郭佳丽

“当我们不断追问历史的意义,答案或许早已藏在他含泪的双眸里”

今年七月初,我为追寻“铭记历史、缅怀先烈”的主题,专程前往安徽省黄山市黄山区,拜访了99岁的抗战老兵林来继。林老的一只眼睛已经失明,身上有多处枪伤,可一提起抗战往事,他依然精神矍铄。他不仅清晰记得诸多战斗细节,甚至还能完整唱出《松花江上》。

“哪年,哪月,才能够回到我那可爱的故乡?”他嗓音沙哑,歌声苍凉,像从岁月深处传来。

这位近百岁的老人,用一身的伤痕,刻录下个人与民族共生的历史——那个帽檐被子弹掀飞的惊恐少年、那个在战壕中吹响号角的浴血战士、那个见证胜利却满身沧桑的老者……时光流转,他的记忆或许正一点点消逝,但对战友的思念,却越来越强烈。

当我们不断追问历史的意义,答案或许早已藏在他含泪的双眸里:幸存者的使命,就是替那些再未能归乡的眼睛,深深凝望这片土地的明天。

——安徽频道记者 刘浩

“如何‘担道义’‘著文章’?是我从读书至今都在学习的东西”

“郑少纯记者帮我们搭建了与相关方沟通的桥梁,有力地推动了问题的解决,让我们看到了新闻监督的强大力量,也感受到社会的公平和正义。”11月3日,我收到了两个月前关于“小区儿童游乐区建设不达标”报道中当事人寄送的手写感谢信。看着当事人温暖的笔触和真挚的话语,我觉得很温暖,也很感动。如何“担道义”“著文章”?是我从读书至今都在学习的东西。而收到的每一句感谢,都是对学习的反馈,会鼓舞我继续走下去。

——广东频道记者 郑少纯

“借佼佼者的智慧和视野,带读者、观众看得更深更远”

每一次绞尽脑汁完成的稿件,耐着性子剪完的视频,几经周折约到的采访,出乎意料收获的“热搜”“热榜”,都是苦尽甘来的极大治愈。今年我有幸采访了不少权威专家和企业掌门人,从低空经济到“人工智能+”,从机器人到具身智能,从中美经贸关系走势到科技创新和产业创新深度融合……在提问、记录、撰写、剪辑的历练中,借佼佼者的智慧和视野,带读者、观众看得更深更远,这份获得感让我无比幸福。

——财经中心记者 黄昂瑾

“见证法治种子在更多人心中扎根发芽时,我愈发珍惜这份职业带来的荣幸”

作为法治频道记者,最幸运的事莫过于坚守普法一线,以记录者的身份见证法治力量的传播。每日怀揣热忱与好奇深耕新媒体阵地,有机会接触法律专家、基层“法律明白人”与广大网民等,既聆听“网络暴力”等的深刻警示,也见证暖心普法的及时回应。这段经历不仅让我深化了对法律的理解,更读懂了不同群体的法治需求,这些真切感悟成为我成长路上的宝贵养分。而当看到普法内容广泛传播,切实帮助他人维权,见证法治种子在更多人心中扎根发芽时,那份满满的成就感更让内心无比充盈,也让我愈发珍惜这份职业带来的荣幸。

——产业生态事业部记者 费权

“7月底的洪灾报道成为了我记者生涯的又一段难忘记忆”

日均驾驶300余公里;10余次辗转于北京市密云区石城镇、冯家峪镇、太师屯镇及怀柔区琉璃庙镇;成为首位深入失联村——琉璃庙镇双文铺村的媒体记者……7月底的洪灾报道成为了我记者生涯的又一段难忘记忆。当被困群众面对我的镜头说出“谢谢央广网的关注!我们都平安”时,数日来的身心疲劳瞬间消散。用镜头展现受访者的真实状态,为受众带去最真实的一手报道,这是我作为一名记者,一直践行的操守与承担的使命。

——北京频道记者 王进文

“能用笔与镜头将其记录,我很幸运”

2025年最幸运的事,就是一次次见证贵州大地上,那些“逢山开路、遇水架桥”的奇迹如何真切地改变着人们的生活。

在黔西化屋村,我走在崭新的“四好农村路”上,看着满载苗绣、黄粑、小黄姜的货车驶出大山,村民的笑容比以往更灿烂;而在花江峡谷,当“世界第一高桥”横跨天堑,我感受到的不只是工程震撼,更是它激活的无限可能——桥旅融合让游客纷至沓来,沿线农特产品、民宿、文创焕发新生。

一条路、一座桥,缩短的是地理的距离,延伸的却是民生的暖意。能用笔与镜头将其记录,我很幸运。

——贵州频道记者 杨赟

“社恐的我要被迫变社牛,这不太容易”

2025年的关键词是“变”。我开始从幕后走到镜头前,参与了我们部门大半部分的直播和出镜工作。

变化的过程也是战胜自己的过程。社恐的我要被迫变社牛,习惯了用文字表达的我,要开始善于用口头表达,这不太容易。

但自豪的是,我做到了,而且结果不赖。今年农民丰收节时,在南昌安义县直播非遗米粉,时长约40分钟。这是我今年参与的第4场直播,整个人的状态变松弛了,大家说效果不错。被认可真的很开心!

——江西频道记者 周蓓

“能站在这里,记录这场向深蓝的进发,是身为记者最大的幸运”

在海上,我们迎着海风启航,听海事人讲述LNG加注如何从“华南首船”走向“全域覆盖”;在海博会,我们站在“海基二号”的模型前,感受我国深海装备的硬核实力;我们聆听“海油观澜号”如何在台风中稳定发电,看见漂浮式风电的未来。那些曾停留在文件中的“海洋新质生产力”,具象地呈现在眼前——从智能航道到无人船艇,从深海机器人到绿色甲醇船舶,深圳正以硬核科技与蓝色梦想,回答着“海洋强国”的时代之问。

能站在这里,记录这场向深蓝的进发,是身为记者最大的幸运。

——河南频道记者 张曦轮

“我会继续追着风跑,记录那些在风暴中闪耀的‘微光’”

2025年的海南,成了台风的“打卡地”。从6月13日到来的首个台风“蝴蝶”就直接在海南登陆,到“剑鱼”“桦加沙”……2025年,我像追着风跑的鸟,一次次冲向风圈中心,又在台风后的废墟中记录灾后重建的画面。

作为记者,2025年的台风季算得上是我职业生涯的“成人礼”。我学会了在风暴中保持冷静,在废墟中寻找希望,在灾难中见证人性。

2025年台风季结束了,风会停,但故事不会,我会继续追着风跑,记录那些在风暴中闪耀的“微光”。讲好海南故事,传播海南声音。

——海南频道记者 索迪

“最动人的新闻,就藏在最平常的故事里”

2025年是“绿水青山就是金山银山”理念提出二十周年。这个夏天,我来到湖州市安吉县余村,对这一“两山”理念发源地进行了探访。在村里“第一家”农家乐——春林山庄,老板潘春林指着新装的电梯高兴地说:“以前客人住一天就走,现在带着大箱子来,一住就是好几天。”这位曾经的矿工,从当年担忧“吃饭问题怎么解决”,到如今笑着说“有赚不完的钱”。二十年来,他亲历了余村从烟尘漫天到竹海摇曳的蜕变,他的春林山庄实现了从门可罗雀到宾客盈门的华丽转身。

翻天覆地的变化,对潘春林来说,却是他的生活日常,而他的眼中始终闪烁着坚定的光芒——那是对“两山”理念最坚定的信仰,是对家乡的热爱和对美好生活的向往。

那一刻,他的这份坚定,深深打动了我。而作为一名记者,我也深切感受到,最动人的新闻,就藏在最平常的故事里。

——浙江频道记者 项楠

“这场直播让我从‘新闻新人’迈出坚实一步”

2025年做直播最难忘的事,是那场“直击2025高考首日”的实战——它不像课堂上无数次模拟那样有预设脚本、能反复NG,而是带着真实的未知与鲜活的温度。从前练习单人直播、双人访谈时,总纠结于语速、发音、姿态,对着文娱、体育议题演练时,也只是机械传递信息,始终不懂直播的真正重量。直到坐到演播室,看到面前的摄像机,才知道这一切不容开玩笑。高考直播作为我的第一场直播,让我深刻体会到新闻的要点从不是辞藻堆砌、语音标准,而是字字斟酌的严谨、大方得体的从容,更是用真实镜头和平实文字传递信息的责任。这场直播让我从“新闻新人”迈出坚实一步。

——社媒运营部编辑 褚芮婕

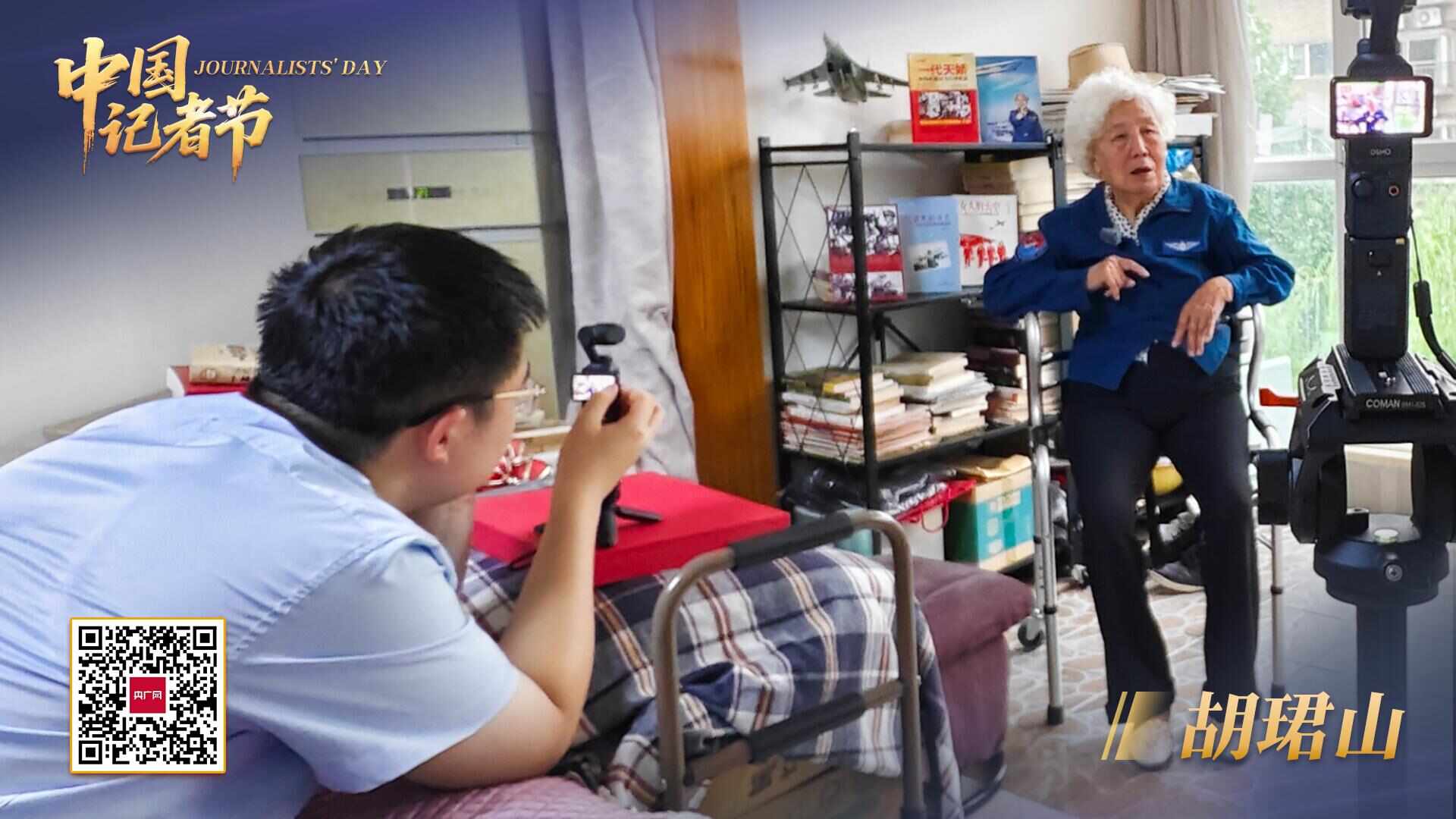

“她说,60岁是闯的年纪,80岁也是”

2025年,作为一名编辑出身的我,最有挑战的事情是开始接触老龄事业并参与到“老龄盛典·银发榜样”主题报道中。写采访提纲、扛起相机、走到采访对象身边,面对面进行一次次深度交流。记得在采访新中国第二批女飞行员苗晓红奶奶那天,北京下了一整天的大雨,我们一边操作着相机,一边记录着奶奶精彩的表达和片段。她说,60岁是闯的年纪,80岁也是。就算到100岁,只要还能动,就还要闯。我想,这和新闻人敢闯敢拼的精神有相通之处。

——客户端运营部编辑 胡珺山

“作为新人,我对于记者这个职业有新的体悟”

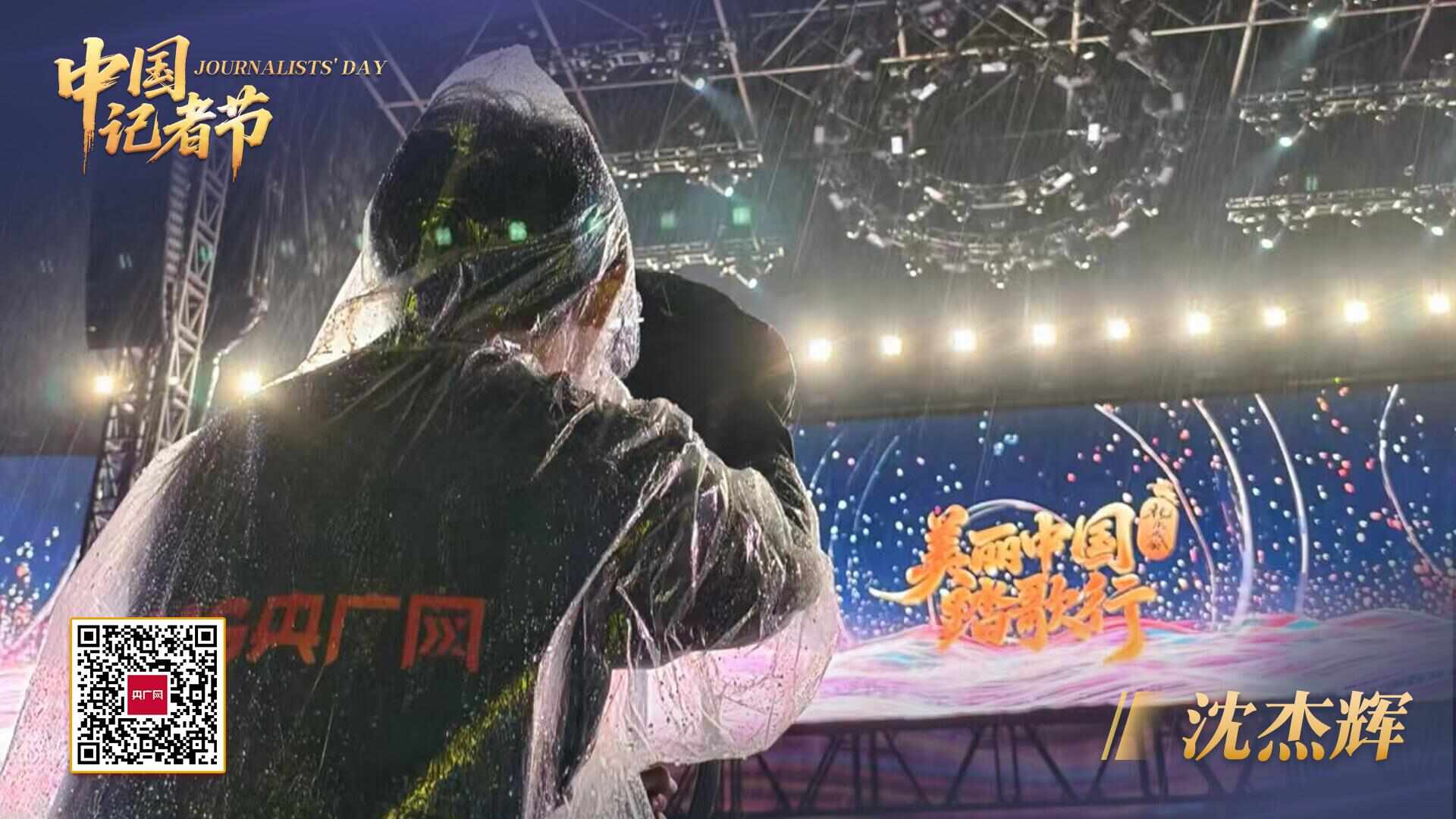

拍摄制作《当“瓷娃娃”想要站起来》,是我入职后作为摄制成员第一次独自出差,这趟旅程受益良多。一方面是被采访对象家庭成员面对生活展现出的韧劲深深感染;另一方面,是对于记者这个职业有新的体悟,不仅仅是在工作上的,对于内容生产应怀敬畏之心,时刻保持严谨认真的工作态度;同时也是在这个过程,感受到了很多前辈同事在一线为了新闻事业所奋战,作为新人,备受鼓舞。

——视觉创意工场记者 沈杰辉

追踪事件真相,记录人间温情

央广网,在现场!

监制|王薇 张琼文 刘娜

策划|关宇玲 范博韬

摄制|沈杰辉

海报|韩硕

词曲由AI辅助生成