从“道器共生”到“人机互文” 广钟数字传承的双重叙事

□曹咏萍

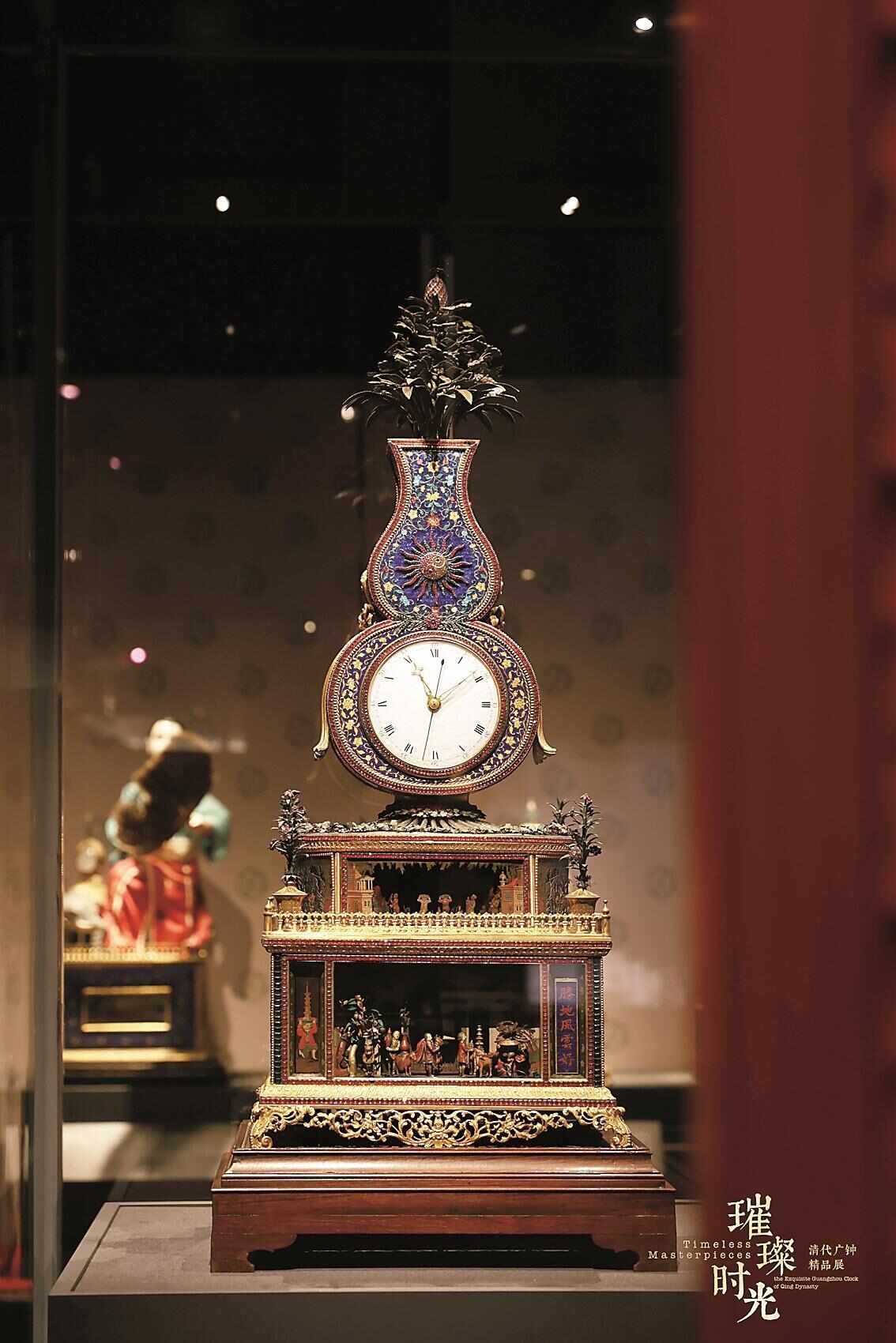

此前,第二十二届(2024年度)全国博物馆十大陈列展览精品推介活动评选结果揭晓,广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)“璀璨时光——清代广钟精品展”获评优胜奖,这场展览在今年4月谢幕。掌声之后,我们不禁思考:当人工智能与数字孪生走进修复台与工作坊,广钟如何在“展后时代”继续发声?本文尝试构建一个以“人机互文”为核心的阐释框架与行动范式。

一位匠人与一台传感器

在广东省博物馆的广钟修复现场,我曾亲眼得见这样一幕:一位头发花白的老师傅,正将耳朵贴近钟体,通过手指极轻地拨动来感知齿轮的啮合,像医生为古物把脉。金属在寂静中发出微弱的摩擦音,他却能分辨:哪一处啮合略紧,哪一枚齿牙微卷,哪一种空腔共振并非“应该有的频率”。随后,工作人员将一枚加速度传感器贴在钟壁上,屏幕上跳出密密谱线。两种方法,殊途同归:一个诉诸身体记忆,一个诉诸数据证据。

我忽然明白:广钟这门技艺,原来一直在“形而上”与“形而下”之间往返。《周易》言“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,老匠人的耳朵是通向“道”的桥;传感器与算法,则努力把“器”的秘密说清楚。两者并行时,钟声才会准、稳、厚,而不只是响。展览虽已落幕,但问题仍敲击在耳边:如何让这口钟在“展后时代”继续发声?

器物里藏着哲学

很多人把广钟当成“能响的器物”,却容易忽略它背后的“秩序之美”。齿轮的模数、节距与压力角秉持约法;钟腔的体量、拱度与壁厚皆为音色服务;珐琅的釉料、火候与层次牵连色相与光泽。这样一种严丝合缝的整体,恰好映照着古人关于“度”的想象:《考工记》强调制度与匠心相辅相成——没有“度”,便无以成器;没有“心”,便无以成文。

更妙的是它的“岭南性情”。沿海之地,兼容并包:舶来的齿轮学与本土的铸造术握手言欢,纹样里既有海风的清新,也有中原礼制的端庄。因此,广钟并非一段封闭的技术谱系,而是开放的文化界面;它吸收、变通、调和,把“物”之理与“人”之情安置于同一口钟里。所谓“道器共生”,不是抽象口号,而是铸刻在每一条齿面与每一层釉色里的秩序与温度。

据悉,为了这场展览,策展团队筹备三年、遴选百余件文物,综合历史档案、多媒体与互动装置,系统呈现广钟的工艺全貌与当代价值,这也为广钟“可感、可学、可借鉴”的现代叙事奠下基础。

技术首先带来“复活”的喜讯。光谱分析让(珐琅)釉料成分不再是秘方,可以精确到每一种元素的含量;三维扫描与建模为复杂结构建立数字孪生,旧钟损坏也能在虚拟空间“整体复位”;声学测试记录敲击后的谐振与衰减,甚至能生成属于某口广钟的“声音指纹”。这些数据像是给古物做体检档案,让修复与保养不再仅凭经验。

但技术也可能制造一种“失忆”。有的工坊在引入人工智能辅助设计后,学徒更愿意让软件生成“花帐”,不耐烦练习“放样勾描”;检测设备愈发灵敏,年轻的耳朵便更少去分辨那微不可察的抖动。久而久之,师徒之间无形流转的“默会知识”——那种通过手、眼、耳、身传递的心法——被剥离成一个个标准化参数。庄子曾提醒我们,要警惕“机心”:当心灵被工具先占领,人便容易对自身感受变钝。技术的确提升效率,却也可能把技艺的个性与灵性抹平,把“会”变成“会用”。

数字化更像一面双面镜:向上一侧,照见工艺可持续与公共化的希望;向下一侧,也映出文化被模板化、批量化的阴影。如何让镜面保持光洁而不刺眼,是今天广钟数字转型的第一道考验。

人机如何同台

真正的关键可能不在“要不要数字化”,而在“怎么数字化”。如果说传统以“人”写“器”,那么今天就应当让“人”与“器”彼此注解——这便是“人机互文”。

第一层:分工与互补。复杂结构的测绘、长期状态的监控、材料劣化的预测,交给仪器与算法;而音色的风骨、形制的分寸、纹样的神采,仍须匠人以心印心、以手传手。技术做“眼睛”和“记忆”,匠人做“耳朵”和“判断”,彼此尊重边界,而非互相挤占。

第二层:双向校验。在广东省博物馆等机构的持续实践中,“AI记录匠人手势+手工实操验证”已逐步形成一条值得借鉴的路径:设备负责保真,匠人负责传神,二者常态化双向校验,避免技术“越位”。

第三层:伦理与共享。数字资源不应成为少数机构的“专利库”,而应在版权合规、授权明确的前提下,开放接口、共享样本,让更多小型工作坊、学校、社团也能接入;并把一线匠人的署名写进数据库,把他们的“微发明”“微改良”以可追溯方式标注出来。技术基础设施唯有“有温度”,才能真正服务传承。

中庸、复归、节用

让“互文”落地,古典哲学其实给了三把钥匙。

中庸之钥:不是静态均衡,而是因时制宜的“度”。在实践中,就是制定“人机分工表”:哪些环节必须由人主导(如音色定弦、纹样收笔),哪些环节优先用机(如连续测绘、长周期监测),哪些环节由人机轮换(如表面精修、局部拼接)。每一个分工后面附上“失败成本评估”,把中庸落实为可操作流程。

复归之钥:不是回到过去,而是守住根脉。对学徒而言,数字平台再全面,也不能替代“手上三百小时、耳上三百小时、身上三百小时”的基本功;对展陈而言,线上交互再炫目,也要留出“无滤镜”的观摩与听赏,让观众听到金属真正的呼吸。复归,是给身体留出练习与感受的时间。

节用之钥:不是吝啬,而是合理分配。数字化设备与算力资源,应按需求梯度配置:基础的扫描与建模工具向社区与学校开放;高级的声学与材料实验室建立预约共享制度;数据治理层面引入“授权共治”,让参与者既受益又守规。节用,让技术成为公共品,而非炫耀品。

把“哲学”写进流程

仅有理念容易“飘”。不妨把它落成一套可执行的方案,供同行讨论与修订:

其一:三层数据采集。第一层为“结构层”,聚焦形制、尺寸、重量等可量化信息;第二层为“工序层”,记录锻、磨、描、敲等动作序列及依据;第三层为“意匠层”,收集匠人对“神”的描述、修复时的取舍与犹疑。三层并行,互为参照。

其二:双导师制学徒。每名学徒同时跟随“手艺导师”和“技术导师”。前者教手上功夫,后者教数据思维;每月互换一次视角:让手艺导师也走进实验室,让技术导师也坐在工作台旁。考核须把握双重尺度:一重度量作品(响、形、神是否到位),一重度量记录(经验能否说清、说服、可复现)。

其三:开放的钟声库。围绕若干代表性广钟,建立“声音指纹”数据库,包含音高、泛音结构、衰减曲线与环境变量;对公众开放检索与比对接口,鼓励声音艺术家、音乐家与工程师参与,催生跨界作品,使钟声从博物馆玻璃柜进入城市公共声景平台,成为“声音地图”的节点。

其四:温和的标准。尽量避免“一把尺子量天下”的硬条,采用“区间+注释”的柔性标准:例如某类齿轮的可接受偏差范围、某种纹样的线条密度与留白比例,后面配一段“文化解释”,提醒测试者——技术准绳之外,还有审美与礼法。

其五:可信的版权与署名。把匠人的名字、参与环节与贡献比例写入元数据;对算法模型的训练集标注数据来源,区分“可商用”“仅学术”“仅展示”等授权类型;对外发布附带“修复说明书”,让每一次修复都成为可公开复盘的个案。

传播不只是“知识普及”

工艺只有在公共中才会“活”。与其在展柜旁塞满术语,不如让观众“听一次、触一下、做一回”。一场理想的广钟展陈,可以把“看—听—做”连成一条路径:先看结构剖面,理解齿轮如何啮合;再在“静音馆”里听不同钟体的谐振,体会“厚、稳、远”的差别;最后在工作坊里拿起小锤,体验“虚腕轻落”的手感。知识不再是讲解词,而是身体经验。

面向城市空间,广钟也不必只在博物馆里发声。它可以与地标建筑合作,做一次“城市整点”;与学校合作,开一门“钟声与科学”的跨学科课;与社区合作,录一张“家门口的声音地图”——让钟声真正成为城市的公共记忆,而非少数人的收藏。

“十大陈列展览精品推介”的优胜奖是广钟叙事的里程碑,更是新起点。它意味着价值的再确认,也把更高的期待交到我们手上:把“人机互文”从理念落到机制,把“三层数据采集—双导师制学徒—开放钟声库—温和标准—可信署名”的操作清单,做成行业可执行、可移植、可共享的通用模块。获奖不是终点;让钟声因数字技术而响得更远、更久、更有人味,是这份荣誉的另一种坚实答卷。

钟声越远,回响越长。传承从不意味着原地不动,而是在更广阔的时空里延续一种“合度”。数字化不是“另起炉灶”,而是把旧炉添火;人工智能不是“另立门户”,而是把旧谱翻新。它们若能与匠人的耳朵、手的记忆、心的戒尺并肩同行,广钟就不会只留在我们的记忆里,而会留在我们的日常生活中——在清晨的整点,在节日的鸣响,在城市每一处需要秩序与安宁的时刻。

也许,这正是我们最想守护的:让技术愈精,愈见人心;让器物越响,越闻其道。

(作者是广东省社会科学院哲学与宗教研究所助理研究员,哲学博士)