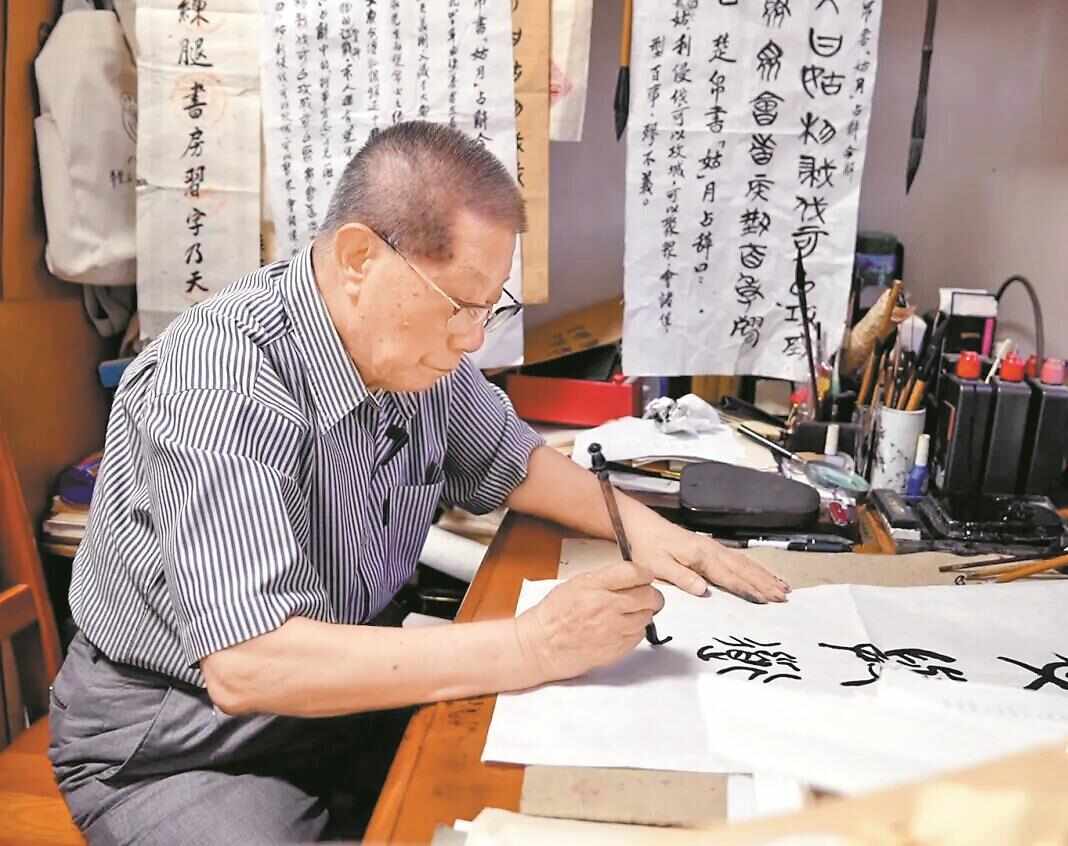

曾宪通:潜心古文字研究七十载 字里乾坤解密中华文化源流

统筹/温建敏

文/羊城晚报全媒体记者 杨帅

图/受访者提供

曾宪通是当代著名古文字学家、南粤古文字学领军人物,继容庚、商承祚等前辈学者之后,他将中山大学古文字研究学脉发扬光大,开辟“战国秦汉文字”研究领域,培养了大批古文字学人才,推动了南粤古文字学的繁荣发展。

师承名家

结缘古文字

1955年,从汕头市金山中学毕业后,曾宪通报考了中山大学中文系汉语言文学专业。初入中山大学,曾宪通便遇到了影响他一生的老师——著名古文字学家容庚。

1959年,本科毕业后,曾宪通长期担任容庚、商承祚教授的助手。曾宪通回忆说,容老对“童子功”很重视,他培养研究生其中一项基础训练是临摹一遍《说文解字》《甲骨文编》《金文编》三本字典,对青年教师也是一样。作为助教的曾宪通当时也要每天至少花上两小时抄书,持续两三年之久。对于曾宪通的“作业”,容老还会逐字地看,纠正其中的错误。这种“字字较真”的治学态度让曾宪通打下了深厚的学术根基。

20世纪70年代,中国考古迎来“黄金时代”。山东临沂银雀山汉墓竹书、湖南长沙马王堆帛书、湖北云梦睡虎地秦简相继出土,轰动学术界。1974年,曾宪通陪同商承祚先生赴京参与国家文物局组织的秦汉简帛整理工作。其间,他因发现并解决《孙子兵法》“形”篇中两个写本的问题,被正式吸纳为整理小组成员。在京三年间,他参与整理或校注了《孙子兵法》《孙膑兵法》《尉缭子》和《睡虎地秦墓竹简》等重要出土文献。这段经历不仅让他接触到珍贵的简帛资料,结识全国一流学者,更让他找到了自己的学术方向:研究战国秦汉文字。

开拓新境

深耕战国秦汉文字

1980年,曾宪通迎来学术生涯的又一转折点。当年9月至12月,他陪同著名学者饶宗颐先生游历全国14个省市的33个博物馆和考古队,接触大量出土文物。考察途中,饶宗颐提议共同研究楚地出土文献。此后不到三年,二人合作出版《云梦秦简日书研究》《随县曾侯乙墓钟磬铭辞研究》《楚帛书》三部著作,成为楚地文献研究的奠基之作。与饶宗颐的学术合作,也启发他将古文字研究与古代文化研究相结合,从文字源流探究文化源流。

1985年左右,曾宪通在中山大学首创“战国秦汉文字研究”课程。他解释道,以往汉字发展研究从甲骨文、金文到隶书的过程中存在“断层”,而战国秦汉文字恰如“桥梁”,连接起汉字发展的脉络。20世纪90年代,他开设的“汉字源流”课程广受欢迎,促使他萌生撰写系统阐述汉字演变教科书的想法。2011年,《汉字源流》出版,成为首部全面梳理汉字起源与演变、厘清常用汉字造字理据的专题教科书,被广泛应用于古文字学教学中。

继往开来

赓续古文字研究学脉

曾宪通的教学风格被学生称为“敲钟”式教学。讲课后他鼓励学生提问,并一一作答。他解释说:“老师教课不一定面面俱到,师生互动也是课堂重要组成部分。只要学生有需要,‘敲钟’了,我必定有回响。”

如今,曾宪通的弟子陈伟武、陈斯鹏等已成为中坚力量,中山大学古文字学形成了薪火相传的学术梯队。2019年,在曾宪通主持下,历经三代20余位学人15年的辛勤耕耘,《出土战国文献字词集释》15卷17册问世。全书收录战国文献字词近8000个,是对出土战国文献及相关研究的首次全面总结,荣获全国古籍出版社百佳图书一等奖。

古文字是中华文明的载体,是探寻华夏文化源流的密钥。潜心研究七十载,曾宪通不仅补全了汉字演变的“断层”,更连接起中华文化脉络中缺失的片段;他传承的不仅是古文字研究方法,更是“字字有据,代代相承”的治学精神。他的研究与著作搭建起连接古今、读懂中华文明的桥梁,为后学者开辟道路,让千年文脉在考证与坚守中愈发清晰、绵长。

人物简介

曾宪通,1935年1月生,广东潮州人。广东省优秀社会科学家,中山大学中文系教授。历任中山大学中文系主任、人文学院院长、中国古文字研究会理事长等职。

他一生致力于“解密”古文字,主要研究方向为战国秦汉文字。代表作有《长沙楚帛书文字编》《曾宪通学术文集》《古文字与出土文献丛考》、《楚地出土文献三种研究》(合著)、《汉字源流》(合著)等,主编《出土战国文献字词集释》等。