红色沃土焕新能,老区市民享“推窗见绿”生活

红色沃土焕新能,老区市民乐享“推窗见绿”新生活。曾因历史而辉煌的老区,如今在绿色发展中重焕生机。通过大力推进生态建设,昔日的荒山变为葱郁山林,废弃地变成美丽公园。市民们推窗即见绿意,呼吸着清新空气,生活品质大幅提升。绿色产业蓬勃发展,为老区带来新的经济增长点。这不仅是环境的改善,更是精神的滋养,让老区人民在绿色中传承红色基因,共享发展成果,开启幸福美好的新生活篇章。

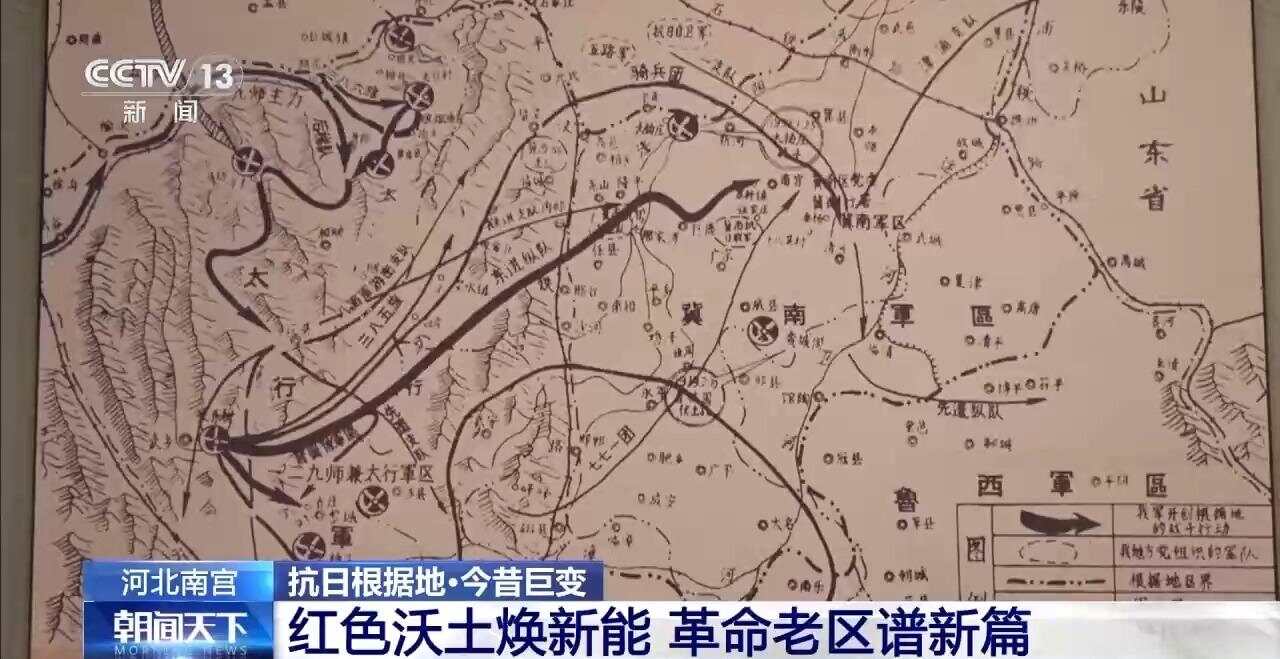

传承红色基因,缅怀革命先烈。今天的“抗日根据地·今昔巨变”系列报道,我们来关注冀鲁豫抗日根据地。抗日战争时期,中国共产党领导的抗日武装在河北、山东、河南三省交界的广大地区创建了冀鲁豫抗日根据地。

1938年3月,中共冀鲁豫边区省委在河北南宫成立,领导了冀南、鲁西、豫北等地区的党组织,建成冀南抗日根据地,后来并入冀鲁豫抗日根据地。如今,冀南地区,正在锚定产业、生态、文化、民生等共进发展图景,书写着新时代的历史答卷。

总台记者 王帅南:这里是位于邢台南宫的八路军129师,东进抗日游击纵队的司令部旧址。抗日战争全面爆发后,八路军129师抽调兵力组建东进抗日游击纵队于1938年2月8日进驻南宫县城,以南宫为基础,向四周各县扩展,冀南抗日根据地由此开辟。

冀南抗日根据地覆盖了如今河北省邢台大部以及邯郸、衡水的部分地区。冀南地区土壤肥沃、资源丰富,是重要的粮食、棉花、盐业生产区,抗战期间向前线部队持续供应布匹、粮食与军装等物资。

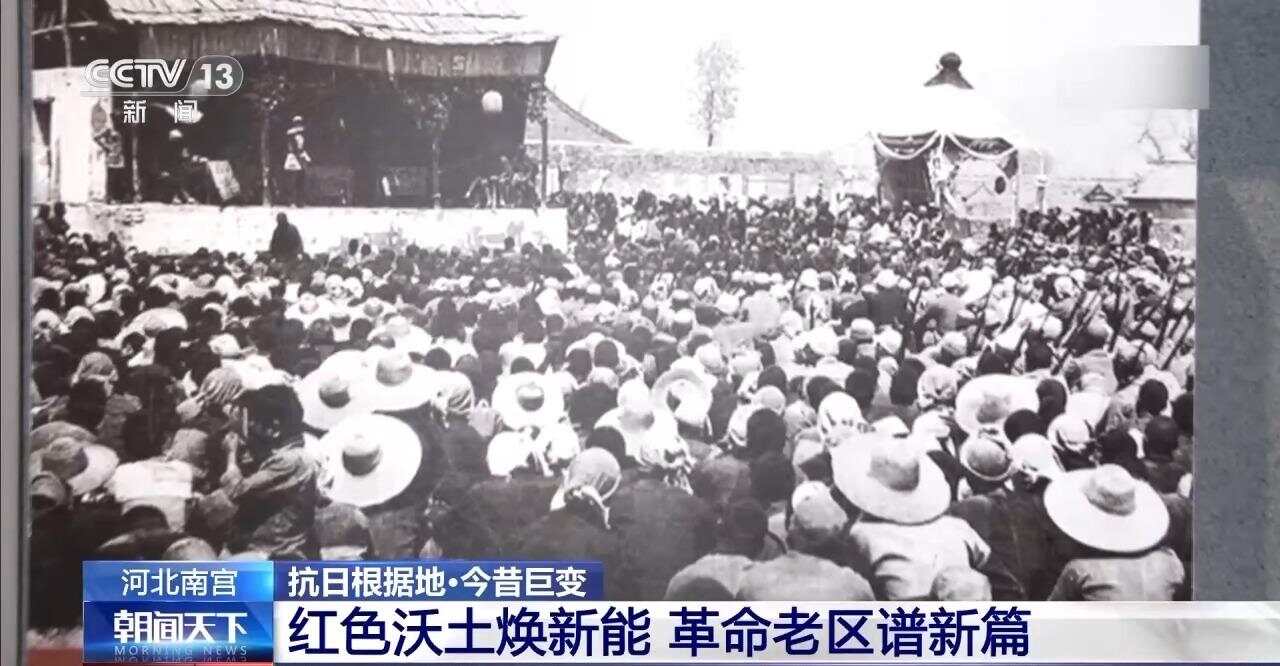

1939年1月,日军华北方面军调集3万余人的兵力,分数路对冀南抗日根据地进行大规模的“扫荡”。八路军第129师386旅,在香城固设伏,共歼灭日军200余人,烧毁汽车8辆,收缴火炮4门,长短枪数百支。这一战斗成为平原伏击歼敌的模范战例,极大鼓舞了冀南军民士气,有效打击了日军全面“扫荡”计划。

抗日战争期间,冀南抗日根据地的军民们,与敌人进行了威县战斗、凌石屯伏击战、“4·29”反扫荡等大小战斗13000余次,毙伤日军12000余人,伪军29000余人。

1944年5月,随着抗战形势的转变,冀南根据地与原冀鲁豫根据地合并,成立了中共中央冀鲁豫分局和新的冀鲁豫军区,进一步整合了两区的人力、物力资源,壮大了抗日武装力量。

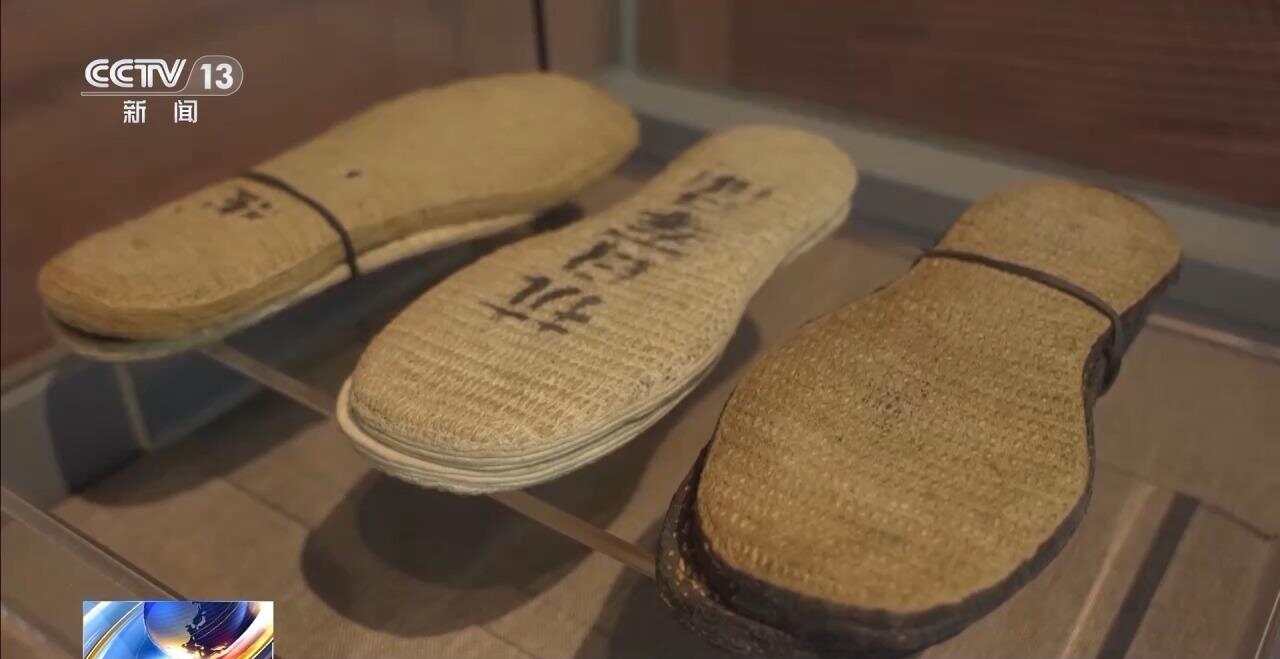

南宫红色文化资源丰富,细细梳理,南宫现存红色旧址是15处之多。这些深厚、熠熠生辉的红色文化资源,现如今早已成为市民家门口的“红色课堂”。

党的十八大以来,南宫保护利用红色资源、发展红色旅游,打造冀南红色研学观摩项目。2024年,南宫红色研学游路线吸引了360多所学校、310家省市县机关等,共计20余万人次前来开展实地思政课、研学游等活动。

南宫中学教师 杜立玮:看到了革命先辈们这种在艰苦条件下不懈奋斗的精神,我也希望把这种精神带给我的学生,让这种红色精神一直传承下去。

八十多年来,南宫的织机哒哒声从未停歇,从抗战时期家家户户纺线织布支援前线,延续至今,在羊绒产业的飞针走线中,焕发出新的蓬勃活力。

南宫市发展改革局局长 冯俊民:我们南宫市是全国的棉花大县(市),历史上就有棉花加工的一个传统。近几年来,我们围绕着羊绒形成了一个链条比较完整的产业集群。

如今,南宫的羊绒服装服饰产业集群已成为河北省重点支持的特色产业集群之一。2024年羊绒服装服饰产业集群营业收入达到140亿元,拥有生产销售企业2400余家,带动4万余人就业。

总台记者 王帅南:在南宫市的一家羊绒服饰加工企业的车间内,现在工人正在抓紧赶制一批发往国外的订单,企业负责人告诉我,今年的订单同比增长了10%,即便现在车间满负荷运转也供不应求。

南宫市在夯实传统产业优势的同时,也在扎实推进乡村振兴。当地大力发展特色黄韭产业,年产值达2亿元,让老区农民的“钱袋子”越来越鼓。

北胡街道小关家庄村党支部书记 关元成:我们合作社流转了500多亩地,我们村一半以上的村民都种植黄韭,和种植普通农作物相比,每亩地能增收1万余元 在合作社打工有工资,入股还可以享受分红。

经济在发展,民生也在不断改善。这几年,南宫人均公园绿地面积逐年增高,市民乐享“推窗见绿”新生活。同时,南宫大力推进老旧小区改造等惠民工程,围绕居民生活需求完善周边配套,让越来越多居民感受到了老区“旧貌换新颜”的幸福。

南宫市博物馆工作人员 周泳妍:每隔几百米就有个小公园,每天都会有非常多的人在这遛弯儿、健身,感觉哪里都美,真是心情舒畅。

南宫丰翼中学教师 高乐乐:南宫这几年老旧小区改造还比较好,你看这房子也新了,地面也平了,绿地也多了,周边诊所、学校、商店也比较多,想去哪里,十几分钟也到了,可方便了。