观千年红锥王,寻美南粤读“绿史”

肇庆红锥王,宛如时光的守护者。它历经千年岁月,见证着这片土地的沧桑变迁。那粗壮的树干,仿佛是一本厚重的“绿色史书”,记录着过往的风雨与故事。站在它的身旁,仿佛能感受到历史的脉搏在跳动,大自然的力量在涌动。它那繁茂的枝叶,为人们遮风挡雨,也为这片土地增添了一抹浓郁的绿色。寻美南粤,这棵红锥王无疑是一道独特的风景线,让我们在欣赏自然之美的同时,也能领略到历史的韵味和生命的坚韧。

青山苍苍,碧水泱泱。岳山以南,红锥之王。

“大厦看多了,就想来看看大树。”春夏交际,在肇庆怀集县蓝钟镇古城村后背山的红锥古树公园里,几位游人结伴而行,不时拿出手机拍摄眼前的苍天古树。“但镜头太小,怎么都拍不出现场才能感受到的震撼感。”

他们所拍摄的正是古城村古树公园里1300多年的红锥古树,因其胸径冠绝广东红锥,故被誉为“红锥王”。

(对话千年古树“红锥王”,时长共3分57秒)

古城村红锥古树公园里的红锥王

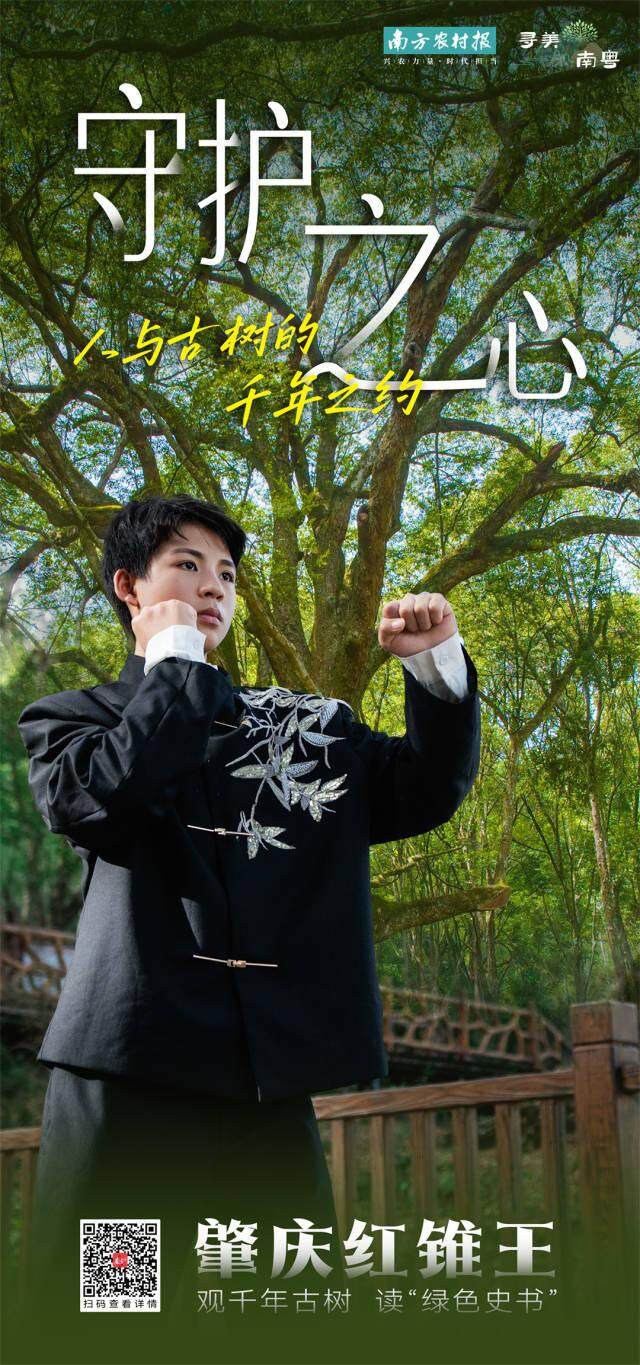

守护之心

人与古树的千年之约

已是古稀之年的古城村村民莫轩文至今仍记得二十多年前那个惊心动魄的夜晚:1998年左右,古树旁意外失火,村民扛着水桶、拉来抽水机连夜扑救。

“可不能让祖先留下的家产毁在我们这代人手上啊。”莫轩文坐在古树公园的凉亭里,给几位年轻的游客讲述当年的故事。

红锥王之所以能生长至今,与当地的持续保护息息相关。

“从我们太公那代留下来的村规民约里,就已经定下了要保护古树的规矩。就算是在最困难的年代,我们都不会想过要砍下这棵红锥王的一枝一叶。”莫轩文笑着说道。

古城村村民莫轩文在同游人聊天

守护,在这一千年之间已经成为了刻在古城村村民们血脉里的信念。而今天,守护红锥王的人已经不仅只有古城村村民。

怀集县林业局林业高级工程师孔玉琴介绍,2019年他们邀请了省级古树专家团队入村实施树洞修复、修剪寄生物清除,2022年县林业局为包括红锥王在内的25株红锥古树补充调查并完成了挂牌工作,2023年省林业局又为红锥王安装了24小时视频监控,监控数据实时回传至省级林业监测平台,实现全方位可追溯保护。

工作人员在为红锥王修复树洞

与此同时,当地修葺了观景亭、木栈道和游步道,吸引无数慕名前来。2019年,古城村被选入首批国家森林乡村,红锥王也荣膺“广东省十大最美古树”称号。

游人在古城村红锥古树公园中观赏红锥王

文化之脉

古老而鲜活的“绿色史书”

正如散文家梁衡在《树梢上的中国》书中所写:“树木是与语言文字、文物并行的人类的第三部史书。”

在红锥王所在之地,亦有祖祖辈辈留下来的故事。据传,唐中宗年间,此山坡怪象频现,高人指点植红锥成林,方保村庄平安。至红锥成林后古城村一直平安吉祥,代代村民兴家富业。

“所以这棵红锥王就是我们的保护神,保佑着我们村代代兴旺。”古城村村支委莫秀全站在古树公园的步道上介绍道,时至今日,村里仍保留情侣在树下定情的习俗,让古树见证爱情。

从红锥古树公园步道上往下看去便是宁静祥和的古城村

怀集人民崇绿护绿的传统不仅体现在古城村。红锥古树公园以北相距约4公里处的岳山林场,70年代万人造林大会战中全县挥洒青春热血,以愚公移山般的坚毅和滴水穿石般的韧劲,前赴后继、接续奋斗植树造林,创造了荒山变林海的奇迹。

红锥古树公园以北相距约4公里处的岳山林场

红锥王这本1300多年的“绿色史书”,在它的年轮中记载了不同时代的人们在此发生的故事,而它也成为了代代人之间传递人与自然和谐共生理念的生命信物与文化载体。

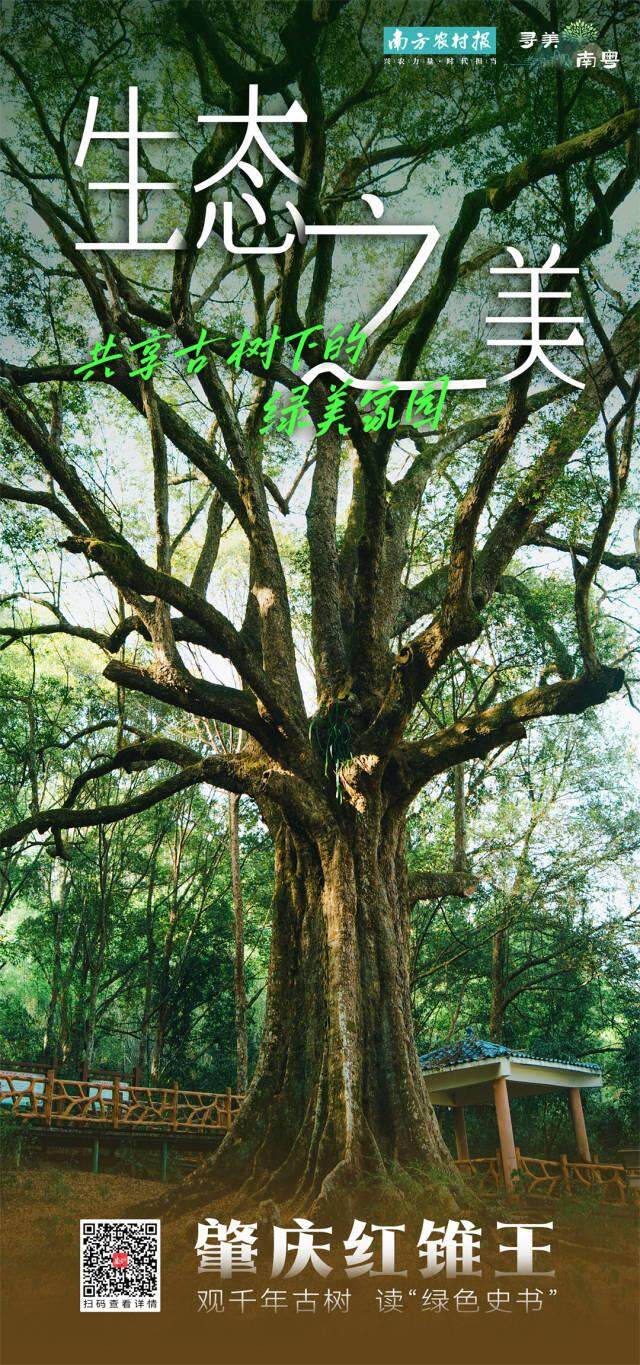

生态之美

共享古树下的绿美家园

在红锥古树群落周边,格木、樟树等国家珍稀保护植物与火力楠、红苞木等乡土珍贵树种竞相生长。

红锥古树群落周围还生长着许多乡土珍贵树种

红锥皮富含单宁,能抵抗病虫害,根系与土壤中的真菌形成共生网络,帮助传递养分,还能“预警”干旱。千年不倒的秘密,就藏在它强大的适应力中。

红锥古树与周边的乡土树种一起为众多生物提供栖息地与食物来源,也形成了省内珍贵的林木优良种源基因库。在古树下,人与自然和谐共生,共享绿美家园。

在红锥王树根附近活动的变色树蜥

今年1月,国务院颁布《古树名木保护条例》,自3月15日起施行。这是我国首次以行政法规的形式明确古树名木保护管理工作应遵守的行为规范。

而在广东,有关古树名木的保护开展得更早。2022年,古树名木保护被列入绿美广东生态建设“六大行动”之一;2023年,《广东省森林保护管理条例》增设“古树名木保护”专章,古树名木保护工作显得愈发重要。

如今,全省超8.5万株古树已实现“一树一档”“一树一码”,851株一级古树安装监控,210个古树公园、102个古树乡村遍布岭南,抢救复壮古树名木6744株,有4株古树、5个古树群入选中国最美古树和中国最美古树群。

同时,广东还启动绿美广东古树认捐项目,掀起全民积极参与冠名、认捐、认种和认建的热潮,为绿色事业可持续发展注入强劲底气。

未来,广东将持续深化古树名木保护行动,挖掘古树价值,把它们融入群众生活,让保护与共享在全社会蔚然成风。红锥王,这部1300余岁的“绿色史书”,也将继续记录人与自然和谐共生的新篇章。

撰文:吴晓翠

编导:刘丽梅

拍摄:黄坚文

设计:欧剑钊

来源:南方农村报