从“择城而栖”到“投资于人”,广东何以成人才新高地?

从“择城而栖”到“投资于人”,广东成为人才新高地有其独特优势。广东经济发达,产业多元,提供了丰富的就业机会和广阔的发展空间,吸引人才汇聚。其开放包容的文化,让不同地域、背景的人才都能找到归属感。政府高度重视人才,出台一系列优惠政策,如住房补贴、科研资金等,为人才发展提供坚实保障。同时,广东注重教育和培训,不断提升人才素质,打造良好的人才生态。这些因素共同作用,使广东成为人才向往的高地,推动经济持续高质量发展。

就在137届广交会举行前不久,在同样的场馆,其实还举办过另一场规模不小的“广交会”。

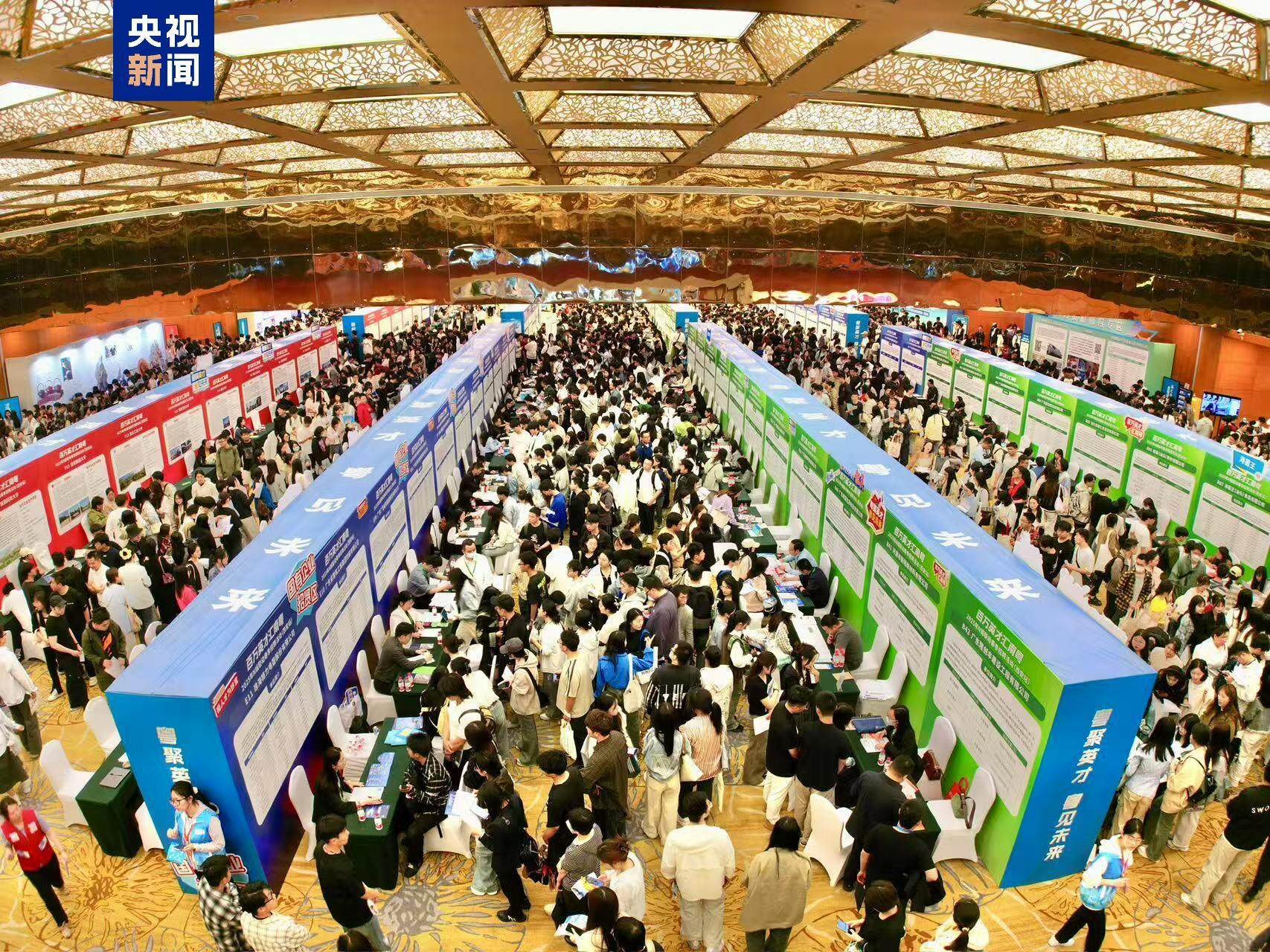

自今年广东“新春第一会”宣布将拿出有竞争力的薪酬和岗位,吸纳百万高校毕业生来粤就业、创业之后,广东就开始密集布局大规模揽才招聘活动:全国两会结束后不久,就在广交会展馆举行大型招聘会,一次性释放了超5万个岗位,吸引来自境内外1000多所高校近12万名学生报名参加。随后,广东省、市主官牵头,分赴北京、上海、湖南、陕西等多个省市跨省引才。不少大学毕业生眼中的“最难就业季”,在广东,却转化为“最长招聘季”。

规模之大,诚意之足,十分罕见。

罕见的大规模招才引智行动背后,多项数据指向广东人口数据仍在持续增长:在去年全国954万出生人口中,仅广东一省就贡献了约11.8%的人口增量。与此同时,广东实时在粤人口已达到1.5亿人。

已经是“全国人口第一大省”的广东,为何在今天依然喊出“汇聚天下英才而用之”的口号?人口数据不断攀升的背后,到底隐藏着怎样的人才“号召力”?

“经济第一大省”为何仍然求贤若渴?

毋庸置疑,仅从数据上看:广东并不缺人。

目前,广东拥有1.28亿常住人口,同时,广东出生率达8.89‰,已连续7年蝉联“最敢生”的省份。常住人口增量、出生人口均位居全国首位。过去40年间,广东也正是依靠规模宏大的人口,支撑起庞大的制造业体系,成就了经济第一大省的规模和体量。

而今天,看似并不缺人的广东,为何依然求贤若渴?

在3月16日举行的“百万英才汇南粤”首场大型招聘会现场,有一个特殊的现象值得关注:临近开幕,招聘企业数量剧增,主办方不得不临时加开招聘场地,不少企业甚至来不及做海报就匆匆入场揽才——这从另一个方面也生动说明:即使几乎每年都被称为“最难就业季”,但企业对人才依然有旺盛的需求。

而透过“求人倍率”和各地紧缺人才目录,能够更加清晰地展示供求背后更加深刻的人才结构变化。

所谓“求人倍率”常被用于反映劳动力市场供需关系,求人倍率=人才有效需求÷人力有效供给。求人倍率>1,代表人才需求相对紧迫,企业招聘难度加大;求人倍率<1,代表人才供给相对饱和。梳理广东多地陆续公布的求人倍率和紧缺人才目录,会发现技能型人才、新兴产业人才、服务型人才近年来紧缺程度居高。

这样的用人“紧迫感”也深刻地反映在广东举办几乎每一场大型招聘引才活动上:比如在“百万英才汇南粤”首场招聘会上,上千家单位提供的超5万个岗位里,涵盖医疗、航空航天、人工智能等广东眼下正在重点发力的新兴领域,岗位覆盖了各个学历层。而其中,博士、博士后的岗位有近1万个。这和广东产业门类全、市场主体种类多的经济特点十分吻合。

今天,广东就业人口已占全国1/10。与此同时,突破1900万户的经营主体仍在不断释放新需求、新岗位。广东就业高人气、高流量的背后,根植于多元化的岗位需求,更有着从求人到求才的经济大省“用人观”转变。

从“多引人”到“善引才” 人才良策如何“精准滴灌”?

早在10年前,随着珠三角等地区用人成本提升,工业自动化水平提升,广东生产一线开始出现“机器换人”。彼时,就有不少人断言:工业机器人将全面取代企业用工用人,“东西南北中,发财到广东”的现象将不复存在。

就在去年,广东工业机器人产量已经超过24万台(套),占全国市场总量的44%,全国每3台工业机器人就有一台“广东造”。同样在2024年,广东城镇新增就业超143万人,超额完成了此前国家下达的110万人的年度任务——用人需求降低的情况并未出现,而伴随一些重复性高、危险性高的岗位被机器人替代,广东又在产业一线培育出更实现现代产业发展的新岗位。

然而,光有岗位并不够,当人口红利、劳动力红利不再,如何依旧吸引人才近悦远来、继续在新时期把“人口红利”转化为“人才红利”?

广东在挖掘产业岗位需求的同时,对来粤人才的需求也有着清晰的认识。比如在本轮大规模招才引智行动之外,广东还同时宣布来粤的高校毕业可享受“五有”:即就业有补贴、创业有扶持、创新有资助、求职有住所、落户有补助;针对高层次人才落户广东,则可以享受“三好”:即博士后福利好、急需紧缺人才待遇好、高层次人才服务好。更加强调对人才落户广东之后的“链式扶持”,通过全方位的精准扶持,让人才能稳在岗位,创造价值。

不止于此,在多场“百万英才汇南粤”赴外地引才的专场活动中,越来越多广东企业、机构不再满足于现场招聘和揽才,不少机构与当地重点高校直接签署合作协议,订单式培养人才。通过提前介入人才的吸纳和培养,“锁定人才”——这类订单班以往更多地出现在企业和技工院校之间,广东求才之切和对人才精准“滴灌式”培养可见一斑。

快速吸纳,快速匹配,与产业一起迭代,这正是人潮涌动之外,广东对人才的“虹吸”力所在。这也塑造了今天在人口结构上依然“青春”的广东:1.27亿的常住人口中,60岁以下超1亿人,广东16—59岁的劳动人口数量达到8460万,比重高达66.58%,“东西南北中,发展到广东”的口号时至今日并未褪色。

从“择城而栖”到“投资于人” 人才因何而聚?

就在不久前,由深圳优必选联合北京人形机器人创新中心研制的人形机器人,夺得在北京举行的人形机器人半程马拉松比赛冠军。而更早之前,在今年春晚上的杭州宇树科技也选择落子深圳,在这里迈出从技术突破迈向商业化落地的关键一步。

除此之外,优必选、乐聚、越疆科技、速腾聚创等机器人领域龙头企业也在近年间落子深圳。而他们都有一个共同的选择:竞相布局位于深阳台山南部余脉和塘朗山之间的狭长谷地。

如今,这片土地被人们形象地称为“机器人谷”。与以往产业紧紧围绕上下游或者原材料产地集聚不同,这里“机器人谷”不只有机器人产业,南方科技大学、深圳大学、哈工大等高校几乎“门对门”,形成了创新型初创企业、科研机构、高端人才的新集聚。

被誉为“未来产业”的人形机器人产业里,正蕴含着广东“未来引才”的缩影:在事关未来战略性新兴产业的重要抉择中,缩短人才到产业的距离,比降低其他要素成本更加重要。

新兴产业因才而聚之外,广东正在更大的范围内构建现代化产业体系的人才基座、人才底座。在加大引才力度之外,最大幅度释放“留才”的诚意。

去年10月,《广东省科技创新条例》正式实施。这份以立法形式“力挺”科技创新的条例,其中重点强调了对科研人员创新试错的“容错”和“免责”,大幅降低科研人员成果转化门槛。营造更加宽松的人才创业环境,让择城而栖的人才“此处安心是吾乡”。今天,广东省重大人才工程、省基础与应用基础研究基金对青年人才的支持比例提升至65%以上,45岁以下青年科学家牵头的项目数量占总数近一半。

今年政府工作报告首次提出“投资于人”,推动更多资金资源“投资于人”,服务于民生,同时,支持扩大就业、促进居民增收减负、加强消费激励,形成经济发展和民生改善的良性循环。从人才角度出发,在具有1.5亿实时人口的“烟火广东”,发挥人的价值,重点在产业,却不只有产业。产业之外,人情味浓的岭南,烟火气足的湾区,包容务实的社会环境,构成了这样一个有蓬勃生机、“丁”“财”两旺、拥有澎湃人潮的新广东。

今年,全国高校应届毕业生预计将达到1222万人,广东此时实施“百万英才汇南粤”行动计划,既有产业发展的求贤若渴,也有就业大省的责任担当。

稳定的发展预期,庞大而开放超大市场,是吸引人才近悦远来的信心和引力。超越对“人口”量的追求,转向“人才”要红利。这种用人观的变化背后,既是“经济第一大省”经济结构质的转化使然,更是广东面向未来、面向世界的主动抉择。

(总台记者 郭翔宇 林丽丽)

下一篇:许昌检查胖东来玉石并公布检查结果