“整活”揭阳古城:返乡青年的“文化助攻”实践

在揭阳古城,一群返乡青年正以“整活”的方式为古城注入新活力。他们深入挖掘古城的历史文化,将传统元素与现代创意相结合,举办各种特色活动。比如在传统节日时,精心策划富有民俗风情的表演,吸引游客驻足。他们还利用社交媒体宣传古城,让更多人了解其魅力。通过这些“文化助攻”实践,不仅提升了古城的知名度和影响力,也为当地居民带来了更多的文化自信和归属感,让揭阳古城在新时代焕发出新的光彩。

锣鼓声起,舞槌翻飞。在800多年历史的揭阳学宫前,英歌舞表演队用一次次叩击、一声声呐喊点燃了五一假期氛围。

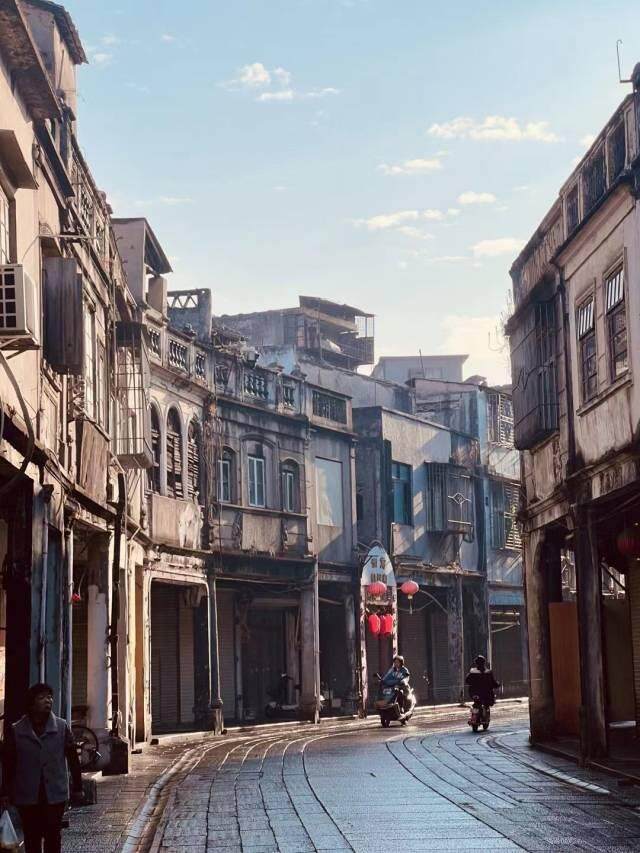

当游客跟随巡游队伍的步伐踏进揭阳古城骑楼街区,可以窥见古城“新旧交替”的活化进程:一侧新业态刚落地,一侧旧骑楼在修缮。

这两年,涌入揭阳古城的游客越来越多,揭阳古城保育活化也成为当地城市建设的重点项目。

一群落脚在揭阳古城的返乡青年,正成为推进古城保育活化的新生力量。由发起人林蒋新和7名核心成员组成的“文化落脚”青年组走街串巷,以东西走向的思贤路和南北走向的中山路两条骑楼老街为据点,在揭阳古城留下探索的足迹,也在骑楼街区改造、古城文化保育以及业态更新保留等议题上发出声音。

他们希望,古城不仅“火”起来,更能真正“活”起来。

“文化落脚”青年组成员合影。

落脚古城打造“厝客厅”

为骑楼街区改造积极建言

“文化落脚”青年组与揭阳古城的故事,始于中山路176号的“厝客厅”。

2017年暑假,从广州回家过节的林蒋新在前往城隍庙途中,一眼看中了中山路176号的骑楼老房子,一口气以每月1200元的租金签下10年租约。这位毕业于广州美术学院环境艺术设计专业的“90后”青年,在校时曾研究“老房子的空间转换和再利用”等课题,他将这栋占地约50平方米的三层骑楼进行改造,原本打算作为工作室,后来慢慢做成了咖啡馆,取名“厝客厅”。

林蒋新从“厝边头尾”(潮汕方言,左邻右舍之意)“淘”来老家具或者老物件装饰“厝客厅”咖啡馆。

占地1.25平方公里的揭阳古城核心区,不仅拥有揭阳学宫、城隍庙、进贤门等多处国家级和省级重点文物保护单位,还包括西马路、中山路、石鼓里、东门直街东段4处省级历史文化街区。其中,中山路骑楼街始建于1926年,与之后逐渐建成的城隍街、思贤路、西马路、韩祠路、北马路和镇屐街等形成连片骑楼街区。

林蒋新盘下中山路176号的店面时,周围的骑楼店面租金也不过每月五六百,“老人家都关着店,整个古城很安静”。当时的揭阳古城不仅骑楼破旧、人气冷清,还面临业态老旧、公共基础设施不完善等问题。

“厝客厅”见证着揭阳古城骑楼片区近年来的变化。2022年起,骑楼街区改造按下了“加速键”——思贤路率先启动沿街骑楼立面修缮和部分楼盘加固建设,思贤路和中山路两侧骑楼完成亮化提升工程。今年4月,中山路修缮工程启动,骑楼街区改造如火如荼。

骑楼修缮前的思贤路。

但针对目前部分已完成外立面改造的骑楼,有居民和游客提出质疑:“(统一装饰后的)黄色的门窗让人感觉不能把揭阳古风气息真正表现出来。”

这样的问题,林蒋新早有忧虑。在“厝客厅”二楼,存放着一本供顾客阅览的广东省揭阳活力古城改造提升工程的画册。这是北京华清安地建筑设计有限公司在2021年到2023年期间走访揭阳古城骑楼片区的调研成果,希望能够为中山路、思贤路等街区的骑楼建筑提供修缮设计方案。在陪同该团队走访骑楼街区的过程中,林蒋新曾提议,希望在修缮过程中保留每栋骑楼独一无二的窗户,最终这一建议被采纳并呈现在画册里。可惜这套方案最终并没有在骑楼街区的改造中被采用。

早在2020年的田野调查中,林蒋新就发现,随着居民的外迁、骑楼建筑的空置,外墙上的西式石膏装饰逐渐脱落,慢慢变成了“不被在乎的东西”。于是,他和广州美术学院美术教育学院合作,用版画写生和石膏翻模的工艺,为古城居民留住骑楼的“独家记忆”。他们在中山路摆起摊,协助古城居民寻找与自己相关的骑楼建筑,然后在胶板上写生,利用版画刀刻制,再将制作的版画进行石膏翻模,最后将制成的小型石雕模型送给古城居民。

80多岁的黄庆生老先生在“周美盛”旧书店写生。在他的记忆里,骑楼二层窗户常传来琴声,他认为那扇窗户是中山路最好看的一扇。

从一个人到一群人

“抢救式”留存古城文化

“厝客厅”于2017年12月开业,此后逐渐成为聚集本土青年的文化空间。“大学生们就像候鸟,假期飞回来,上学的时候又飞出去,大家在家乡没有春秋,只有夏冬。”青年组成员林倩敏说。而“厝客厅”正为这群候鸟提供了精神层面的落脚之处。

2022年12月,经常相聚在“厝客厅”的8名返乡青年决定成立“文化落脚”青年组。在发起人林蒋新看来,青年组的组织形式和潮汕传统的老人组相似——日常大家各忙各的,但有时间或在重要节点又会聚在一起,举办文化活动的时候还会招募志愿者,“就像每逢迎神活动,村里需要有老人组来召集大家一起参与”。他认为,揭阳古城需要这样的组织将青年力量凝聚起来,并用青年的方式让古城文化留存与发展。

2024年1月,为筹备揭阳古城的春节艺术周,“文化落脚”青年组用一个多月时间,“兵分三路”完成思贤路老店铺、老商号和工农照相馆的口述史。

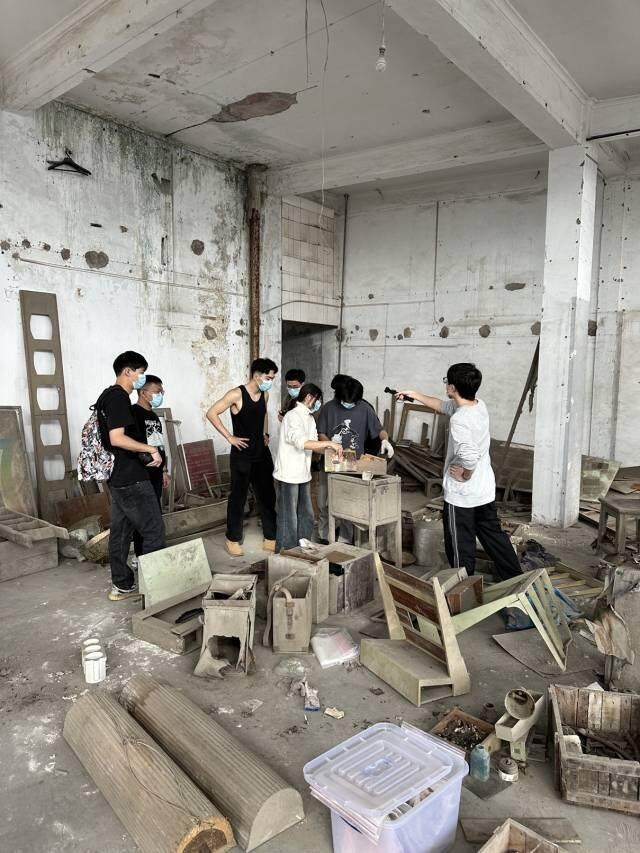

“文化落脚”青年组打开尘封30余年的工农照相馆大门,整理馆内老物件,并结合多名照相馆老员工的口述,还原上世纪八九十年代揭阳县如日中天的照相业。

“透过这个玻璃屋顶,照相师傅就可以利用自然光拍摄。”在工农照相馆的顶楼,林蒋新将当时通过口述史了解到的拍摄工序一一道来。青年组并非仅是记录一段历史,他们戴着口罩和一次性手套在照相馆里“扫灰”,找出了很多上世纪八九十年代的老物件。林倩敏记得,顶楼一个不起眼的小角落里,堆满了以前的票据和底片。兴奋之余,他们决定在“抢救”的老物件中选出一部分在春节艺术周展出。

工农照相馆老物件展出期间,两位照相馆老师傅在相馆旧址合影。

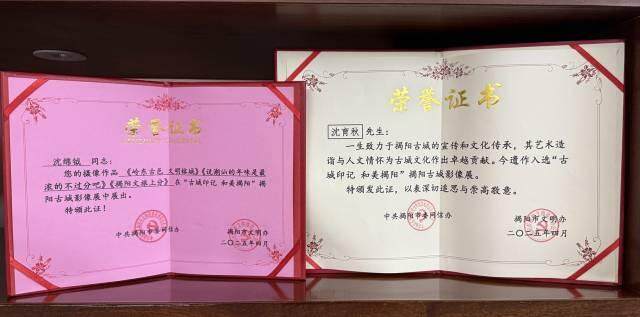

虽然揭阳古城照相业的辉煌时代已褪去,但影像仍是青年们记录古城的重要方式。青年组成员沈绵钺出身于古城里的摄影世家,2016年,在外地读大学的他听闻老城区要拆迁,赶回古城“抢救式”地拍摄了一组照片,在即将拆迁的五社八社片区,为不少原住居民留下了和老宅的合影。2017年,沈绵钺到北京电影学院进修摄影技术,完成学业后回来接过祖辈、父辈经营多年的“五云楼”照相馆——曾供职于当地国营照相馆的爷爷沈育秋在五社沈厝巷内创办了这家照相馆。沈育秋是古城里有名的摄影师,一生为揭阳拍下2000多张照片,为1991年揭阳入选广东省首批历史文化名城作出了贡献。

2025年4月,沈绵钺和爷爷沈育秋的摄影作品在“古城印记 和美揭阳”揭阳古城影像展中展出,他在社交媒体分享:“替爷爷领了个奖”。

文化传承是古城保育活化的重要命题。如今,揭阳古城不少角落都留下了青年组实践的印迹。2024年春节前夕,中山街道计划在揭阳古城打造文化地标,原本打算像许多旅游城市一样绘上一面打卡墙或涂鸦墙。但林蒋新提出了另一种方案——他找到七年前走街串巷认识的梁奶奶,拜托她制作四个油纸灯笼。这位藏在古城深巷的七旬“守艺人”,在竹编灯笼上写字、上漆,用一周的时间就完成了四个灯笼的制作。腊月廿七,四个灯笼串成“揭阳古城”,挂在古城东入口的骑楼上,成为春节期间热门打卡点。

“揭阳古城”油纸灯笼作为文化地标挂在古城东入口。

孵化新型文化业态

呼吁适当保留传统业态

“文化落脚”青年组成立之初,林蒋新就想组织青年们在沉寂已久的古城里“找点事情干”,最后决定带他们到原住居民那里学点手艺。于是,有人学起厨艺,有人学做五金,有人学做布料……2023年正月,青年组发起“文化落脚”春节艺术周,将众人学习、创作的成果带到古城的文化创意集市。

这不仅是对传统手艺的接触,更是对古城业态的培育。2023年以来,青年组举办了春节艺术周、龙舟民俗文化周、潮剧生活周等活动,并打造文化创意集市,为创业青年提供了吸引客流的平台。中山路、思贤路等骑楼街区的业态在文旅热中“换血”,不少由青年组协助孵化的文化业态也在古城“落脚”。

2024年春节艺术周,文化创意集市摊主及志愿者合影。

“90后”珊珊在古城里经营的书法文创店,便是青年组协助孵化的成果之一。珊珊曾在广州从事设计行业七八年,在寻找新的就业机会之际,参加了2024年春节艺术周。抱着试一试的心态,她用从小学习的书法创作了文创产品,在文化创意集市“试水”摆摊一周后,决定盘下思贤路一个10平方米的店面自主创业。2024年4月,这家精致的文创小店正式开张。

“行彩桥 摸石狮”是揭阳古城的春节民俗活动。除了原创书法作品,珊珊店里还有不少与古城传统民俗文化相关的文创产品。

“15岁的时候在这里毕业,15年后回来这里创业。”毕业于古城东入口处思贤中学的珊珊,在距离学校100米的地方找到了返乡创业的“落脚点”。

珊珊与揭阳古城的渊源不止于此,她的父亲是揭阳古城有名的书法家,母亲则在古城的绍兴路长大。1979年,这两位未满20岁的青年参与建造了如今距离书法文创店仅10米的工农照相馆,用一砖一瓦垒砌起这幢承载无数古城居民记忆的国营照相馆。

如今,国营照相馆已退出历史舞台,古城里仅剩少量五金、美食、服装等传统业态商铺。上世纪80年代开张的五金店张小泉,伫立在中山路和思贤路交界处,见证了古城里五金业的衰落和近年来旅游业的兴起。虽然涌入古城的游客越来越多,但张小泉店主却觉得“古城越来越安静”——原住居民越来越少,传统业态往外迁。传统业态经营者担心“街区改造后店面租金过高”,他们无法承担而选择离开。这也是古城改造面临的另一难题——是否需要保留原有业态。

今年4月11日,揭阳古城建设投资发展有限公司发布今年第一批商铺租赁公告,其中餐饮类包括本地特色传统小吃、咖啡、饮品、洋食简餐、社区酒馆,非餐饮类包括特色伴手礼、本地风物、设计师集合店、文创产品、汉服旅拍、手作体验、花店。而五金建材则被认定为与古城街区功能定位相悖、传统风貌不协调的行业,不被纳入经营范围。

“文化落脚”青年组和古城原住居民担心,这种街区商铺业态植入方案会让古城丢失原有特色和传统业态,陷入千篇一律的网红商业街模式中。此前,林蒋新曾向有关部门提议,在街区改造时除了引入新业态,也适当保留原有业态,才能实现街区业态的有机生长。

“文化落脚”青年组用口述史的方式记录揭阳古城思贤路(由新马路、店马路合并而成)已经消失或面临关闭的老店故事。

加速推进的古城活化

扎根乡土的青年力量

古城的记忆深深印刻在林倩敏的脑海里。“我以前骑单车上学的路线是先从乔南村再途径西关路,穿过打铜街再到石狮桥,最后经过禁城,沿着那条路一直骑就可以到(位于市中心的)真理中学。”林倩敏提到的“禁城”,是位于中山路北侧名为“揭阳县署围墙”的古城墙。“老榕树的树根缓缓垂下,每到夏天我就特别喜欢骑禁城的那条路,因为特别凉快。”

揭阳古城所在的榕城区,因城中古榕广布而得名。如今,青年组的成员们正如榕树的根须般扎根于古城。在探索古城的过程中,林倩敏找到了“在社会的一个锚点”和“作为青年的一点价值感”。2023年,林倩敏通过人才引进政策回到揭阳成为一名高校老师,常驻榕城区。正是青年组对揭阳古城的一次次探索实践,让她产生了“这片土地需要我的反哺”的念头。工作之余,她的身影依然活跃在古城里。

节假日游人如织的揭阳古城。

如今,揭阳古城保育活化已被揭阳市委、市政府列为城市建设的重中之重,市、区两级领导小组和工作专班在去年年底、今年年初相继成立。在古城保育活化过程中,青年的力量也日益被重视。在揭阳古城建设投资发展有限公司董事江晓林看来,这群落脚古城的青年们擅长用社交媒体来宣传家乡,让许多外地游客来潮汕旅游时,也能选择来揭阳古城看看。“年轻人会有一些新的创意、新的想法,如果他们愿意参与古城建设,我们很欢迎。”

林蒋新认为,街区活化需要大家共同参与,古城改造需要更多元的声音。“古城之所以叫古城,首先是因为它的历史。”林蒋新提到,以往许多古城改造的经验教训就是“太新”,游客行走在其中感受到的却是新街区,而非老街区。这些经验提醒正在加速改造中的揭阳古城:切勿陷入同质化、网红化的模式。

清华大学建筑学院许懋彦教授受邀到访“厝客厅”。“文化落脚”青年组希望加强与清华大学、中山大学等高校科研团队的交流,为揭阳古城的保育活化工作提供更多学术支持。

今年,林蒋新有了榕城区政协委员的新身份,他希望通过“协助—共创—孵化”的路径让更多青年参与到老城更新的过程,在古城宣传、文化探索、业态孵化等方面发挥更多青年力量。林蒋新还有一个宏愿——揭阳古城不仅要让游客“走进来”,还要让文化“走出去”。他希望能与泉州、福州、广州、香港等城市或东南亚国家来一场“非遗双城联动”。

在链接更大的世界之前,“文化落脚”青年组选择扎根乡土。这两年,他们将探索的足迹延伸至乡村。

2023年,为办好揭阳市首届龙舟民俗文化周,青年组用3个月的时间走访了全市拥有龙舟的30个行政村,并在“德桥龙”龙舟文化的所在地揭东区德桥乡,用微纪录片的形式记录了六位青年的追龙之路。

2024年,在东莞揭阳对口帮扶协作指挥部组织的下乡采风调研中,青年组走访了20个镇40个行政村,挖掘出普宁市船埔村的特色农产品橄榄。

今年,青年组计划把船埔村的橄榄带到揭阳古城,借古城的展示窗口,将本地农产品推向更远的地方。

2023年6月,沈绵钺在榕城区西郊村拍摄的龙舟“顺水”(即送龙舟下水)仪式视频被联合国教科文组织转载。

撰文:张嘉敏

照片:受访者提供

来源:南方农村报