开幕式艺术顾问林蓝接受羊城晚报记者专访:型塑三地民众共同的文化基因 湾区新美学从古而来向新而去

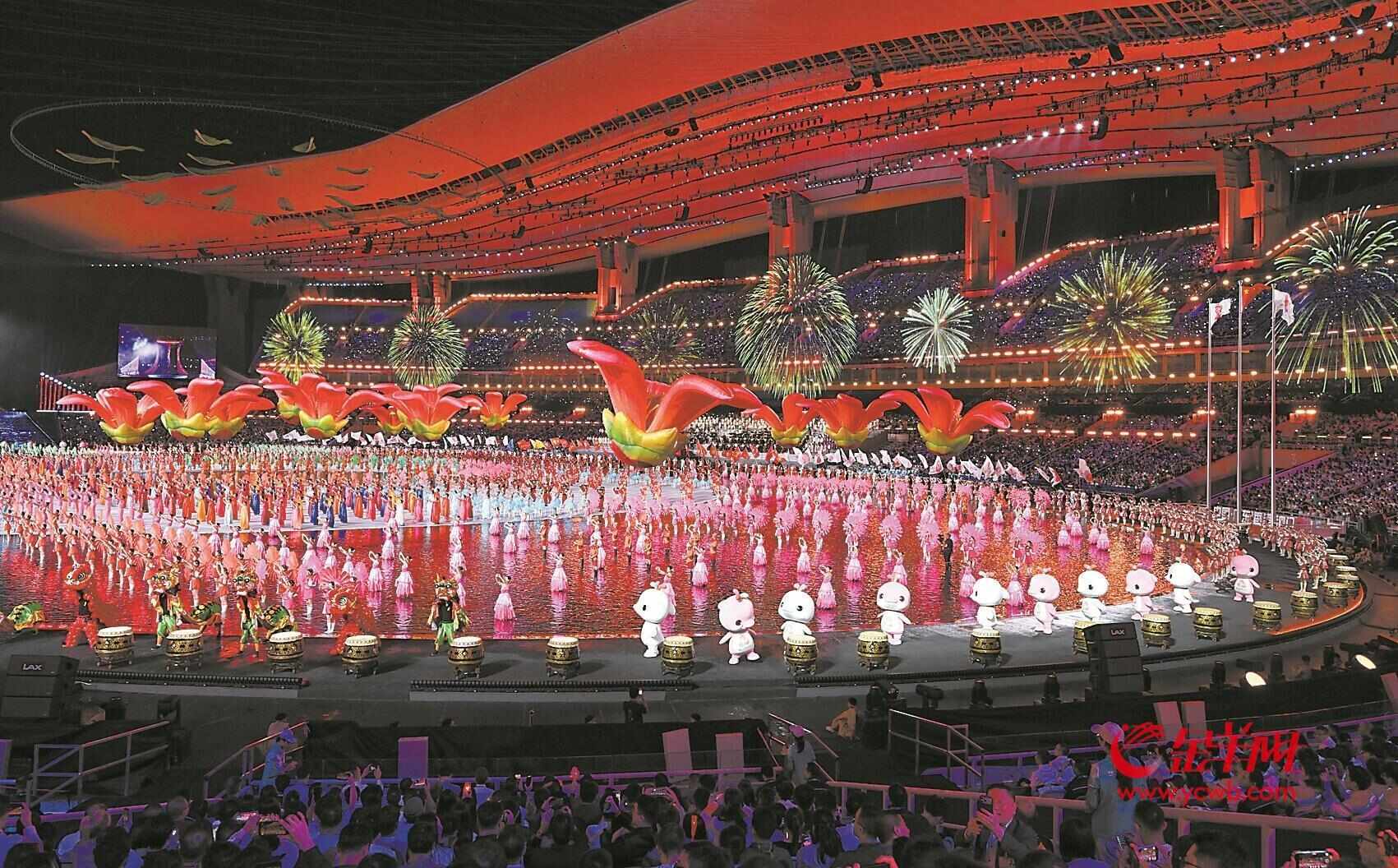

雨打芭蕉、四时花卉、紫曜霞海……第十五届全国运动会开幕式上,传统岭南文化与前沿科技深度融合,为观众呈上一场视觉大观——醒狮、英歌、龙舟等岭南非遗“顶流”与AIGC、VR、AR等技术相互交融;广绣的精美纹样、广珐琅的流光溢彩、嵌瓷的立体拼贴等文化符号,经过创新设计焕发新意,惊艳亮相。

“本次开幕式将岭南文化的‘魂’——那种开放包容、务实进取、清新活泼的精神气质,通过艺术与科技融合的手段,编织成一场气势恢宏的现代审美体验。”十五运会和残特奥会开幕式艺术顾问、中国美协副主席、广东省美协主席、广州美术学院党委书记林蓝接受羊城晚报全媒体记者专访时说,开幕式上许多惊艳的舞台艺术装置设计出自广州美术学院团队手笔,艺术家们选择和提炼最具大众认知度、最能代表岭南生活美学且具有强大视觉张力和转化潜力的元素,并用当代的设计语言重新演绎,构建新时代的“湾区美学”。

羊城晚报:广东美术深度参与本次十五运会开幕式,有什么亮点?

林蓝:十五运会是粤港澳大湾区的盛事,广东、香港、澳门的艺术家都参与其中,从点到面共同贡献美术力量。为此,我们组建了一个跨学科、跨领域的专家团队,在本届全运会中扮演了“艺术总参谋”和“创意发动机”的角色,任务覆盖了从顶层设计到具体执行的多个层面。

我本人担任了十五运会和残特奥会开幕式艺术顾问,参与了核心艺术理念的创作与审定。更重要的是,广州美术学院组建了一个跨学科、跨领域的专家团队,形成了“专家领衔、团队作战”的模式。在开幕式中的大型光动立体艺术装置“木棉花”和“雨打芭蕉”,也是由我的绘画作品转化再创作完成的。

在视觉系统与吉祥物设计方面,由广州美术学院视觉艺术设计学院院长刘平云团队主导设计,这是赛会最核心的视觉符号。吉祥物“喜洋洋”“乐融融”已经火爆全网,会徽更巧妙地融入了粤港澳三地的象征色彩:广东的木棉红、香港的紫荆紫和澳门的莲花绿,寓意大湾区共同融合、共同繁荣。

工艺美术学院院长齐喆团队深度参与了开幕式中的非遗元素当代化转化创意设计,将传统艺术以数字媒介的形式重新呈现;在场馆空间改造方面,由建筑艺术设计学院院长许牧川团队负责对现有场馆进行符合赛会要求与美学标准的改造更新,运用“TA视角”的理念,注重观众体验,大量节约了造价,呈现出新的气象。

羊城晚报:本次设计过程中,展现了怎样的理念?

林蓝:我们的核心理念是“根植岭南文脉的当代转化”。我们并非简单堆砌符号,而是探寻其背后的精神内核。在创意转化过程中,我们致力于让传统“活”在当下。例如,岭南画派“折衷中西、融汇古今”的精神,与湾区文化开放、包容、创新的特质一脉相承,因此成为我们大型绘画创作的精神指引。遴选和提炼的岭南非遗元素,如粤剧、花灯、醒狮等,则是充满生命力的民俗符号,易于引发情感共鸣。

这些岭南文化元素是粤港澳三地共同的文化母体和乡愁记忆,如粤剧是人类非物质文化遗产,在大湾区拥有最广泛的观众基础;岭南画派从诞生之初就深刻影响着港澳画坛。当我们把这些元素提炼出来,并用当代的设计语言重新演绎时,就是在构建一个“共情”的场域,让三地民众瞬间感受到“我们同饮一江水,共享同一种文化基因”,从而强化彼此间血脉相连的文脉联结。

注重转化传统的同时,我们借鉴国际上的可取经验。过去,视觉设计在现场感受很强烈,但在镜头里往往难以充分体现。这次我们借鉴了巴黎奥运会等国际经验,采用“TA视角”,也就是观众的视角,关注观众在镜头里能看到什么、感受到什么,让现场的精彩体验更深度地传递给更多的人。

羊城晚报:期望通过深度参与十五运会,为广东美术带来怎样的发展?

林蓝:这次的开幕式乃至整体场馆设计等环节,是一次对岭南文化自信、深邃且充满现代感的表达,让我们感受到了“湾区新美感”。这充分说明,我们传统中那些精彩而美妙的内容,完全可以用新的形式做出新的表达,开出“古树新花”。所以,我们从古而来,向新而去,传承传统的精神和技艺,一定要用新形式去展现,努力做到“精神传承,形式创新”。

我们期待,通过十五运会的舞台推动“湾区新美感”迈向“湾区新美学”,将粤港澳大湾区打造成为一个既有经济活力又有文化高度的世界级城市群形象;同时,进一步提升“广东工艺“和“广东设计”的品牌影响力,让更多人看到我们基于文化自信的创造力。

百年美术发展至今,我们在不同的时间节点上也面临着新的使命,激励年轻一代艺术工作者,让他们看到传统的无限可能,勇于用最新的技术和观念,去激活最深厚的文化家底,让广东美术在新时期绽放出更加璀璨的光芒,真正传承岭南传统中那种勇于创新的精神,开创这一代的新局面。

大湾区三地是人心相通、文化相连的。我深深感到,这一次全运会中,三地艺术家共同展现的,正是同样的一种状态——“其命惟新”的状态。这就是我们的使命。

文/羊城晚报全媒体记者 朱绍杰 周欣怡