广州乞巧侧记:一个古村的民俗突围与坚守

“粤人重巧夕,灯火到天明。”800多年前,中国南宋词人刘克庄用诗词歌赋,记录了广府地区的乞巧佳节盛况。

又逢七夕,再遇乞巧。8月23日至29日,广州乞巧·七夕节非遗活动周开启,一年一度的文化盛会,除了展示“摆七娘”传统乞巧民俗,还开展了惠民演出、全运乞巧打卡、集体婚礼等丰富多彩的主题活动。

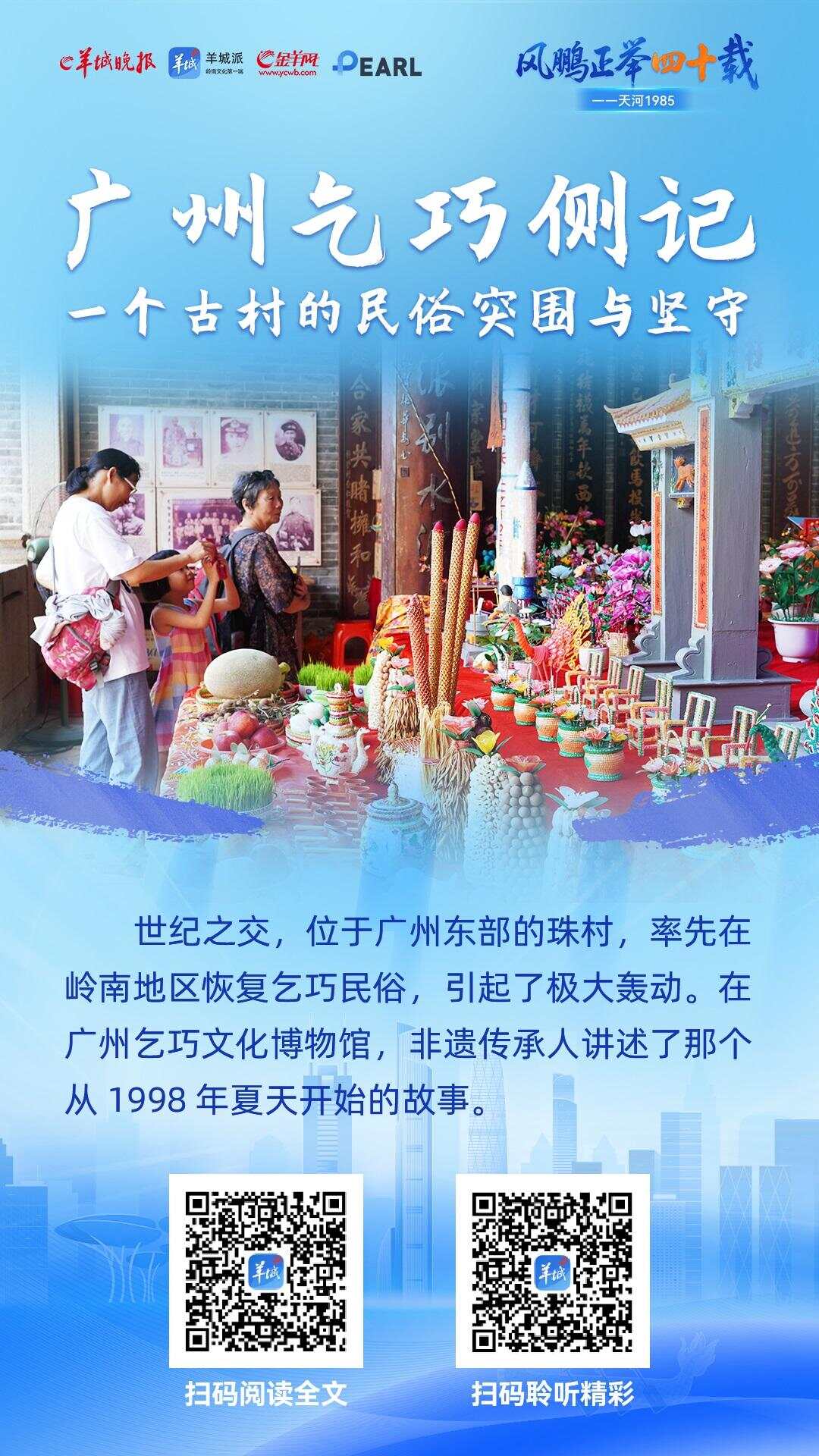

看着如今这般景象,谁能想到,三十年前,像“摆七娘”这样的乞巧民俗,曾被冠以封建迷信的标签,人们要关起门来偷偷进行。七夕前夕,羊城晚报记者探访了广州珠村,在二十、二十一世纪之交,珠村率先在岭南地区恢复乞巧民俗,获得“中国乞巧第一村”的美誉,让千年乞巧习俗焕发出新的生命力。

上述过程中,潘剑明是重要的推动者,作为国家级非遗项目“天河乞巧习俗”广州市级传承人,多年来,他致力于乞巧文化的挖掘、记录、传播、培训。在广州乞巧文化博物馆,一番采访对话,将他的思绪拉回到1998年的那个夏天。

千年乞巧再复明

从古至今,七夕节的主要风俗就是乞巧。七夕节于汉代确立,兴盛于唐,鼎盛于宋。千百年来,乞巧的主角都是待嫁少女,她们通过制作工艺品拜祭织女,祈求获得巧艺与良缘。

在20世纪30年代后,很长的一段岁月里,广府乞巧民俗一度中断没落。位于广州东部的珠村,有近900年的历史,是广东省历史文化名村,潘剑明的祖辈世代就长于这里。每到七月初七,由于怕被批评为封建迷信,家里的长辈会关起门来偷偷做工艺、“摆七娘”。这般家家户户隐蔽着过乞巧的场景,一直持续到二十世纪末。

潘剑明向记者回忆道,二十世纪末,曾经被冠以封建迷信标签的扒龙舟已经兴盛起来了,并得到了政府的大力倡导,见此情景,珠村几位年过古稀的“巧婆”讨论着——我们的乞巧文化再次复苏应该没有问题吧?

带着这个问号,1998年,珠村的“巧婆”开始在祠堂试行“摆七娘”,当时,“摆七娘”的供案现场,只有收到邀请通知的朋友、亲戚可以游览。

尽管那一年的“摆七娘”没有公开进行,但珠村“第一个吃螃蟹”恢复乞巧习俗的消息不胫而走,引起了极大的轰动。

次年七夕节,珠村邀请了私伙局,在晚上组织七娘戏表演。潘剑明清楚地记得,当天,潘公祠被“挤爆了”,迎来近万的人流量,他不得不兼顾做起安保工作,现场维护秩序。

“不过,进行到第三年,已经有人开始说我们是封建迷信死灰复燃。”2001年,潘剑明在东圃镇任干部,他考虑到,如果不为乞巧正名,那人们永远都是背着一个包袱在搞。于是,他亲手查资料,写通稿文章,找来了媒体、民俗专家,大力宣扬乞巧这一良风美俗。

宣传效果立竿见影,社会反响高度热烈。2003年,珠村开始每年为每个摆乞巧的供案点赞助一万元,一时间,乞巧风俗在珠村迅速风行;2005年,首届广州乞巧文化节落户珠村;2011年,“天河乞巧习俗”入选国家级非物质文化遗产;2013年以来,在政府部门的大力支持下,广州乞巧文化博物馆、乞巧主题公园、七夕广场相继在珠村落成,成为市民游客了解乞巧文化、体验民俗风情的新地标。

良风美俗今更妍

七夕前夕,记者探访珠村看到,潘氏祠堂、广州乞巧文化博物馆游人如织。

潘氏祠堂的“摆七娘”,展示了“巧娘”们制作的种类繁多、争奇斗艳的手工艺品,有用五谷杂粮粘砌而成的斋塔,有用木工框架搭建的鹊桥景观,还有全运会、载人飞船、地铁站等现代元素创作。潘剑明指着案头地铁站的模型,高兴地告诉记者,即将开通的广州地铁13号线二期珠村站,现已成为乞巧文化主题站,将极有利于传扬乞巧文化。

在广州乞巧文化博物馆里,陈列着以广彩、陶塑、泥塑、榄雕等工艺手法表现的各类七夕主题作品,还等比例展示了来自省内外不同地区的民间乞巧供案。

走进乞巧主题公园,两棵枝繁叶茂的“许愿树”挺立门口,园内有鹊桥、乞巧亭、七娘阁、牛郎织女雕像,公园的各个角落,都在向市民游客讲述着七夕的浪漫故事。

得益于生产关系、社会关系的发展,如今,参与“巧品”制作的主角早已不局限于各个年龄阶段的女性,甚至男性也能参与其中。

广州乞巧文化博物馆里,在潘剑明的指导下,13岁的初中生黄奕铮正在为自己的乞巧作品进行最后的上色、拼装,作品中,他创新运用3D打印技术,将海心桥、广州塔、牛郎织女、十五运吉祥物、龙舟等元素巧妙组合,构成一幅生动的珠江江景图。

黄奕铮告诉记者,受家族文化熏陶,他在小学三年级的一次研学活动中接触到了乞巧,由此产生了浓厚兴趣。“在制作乞巧作品过程中可以平静心态,制作完成后会有一种成就感。”小小的少年已有大大的梦想,他说:“今后,我想把科技手段融合到乞巧文化中,做出更受年轻人欢迎、与时俱进的乞巧作品。”

潘剑明认为,不同于刚硬的龙舟文化,乞巧文化比较柔和,像遥远的星空银河,被赋予更多的诗情画意,寄托了人们对美好生活的祝愿。他说:“从古至今,有大把的诗词在歌颂这个节日,有深刻的文化沉淀,所以,在现代社会,我们有责任、有义务,不仅要弘扬传承,也要守正创新,为乞巧文化焕发新的力量不断努力。”

文、图|记者 徐振天