华南敌后抗战的特点及其历史作用

□张晓辉

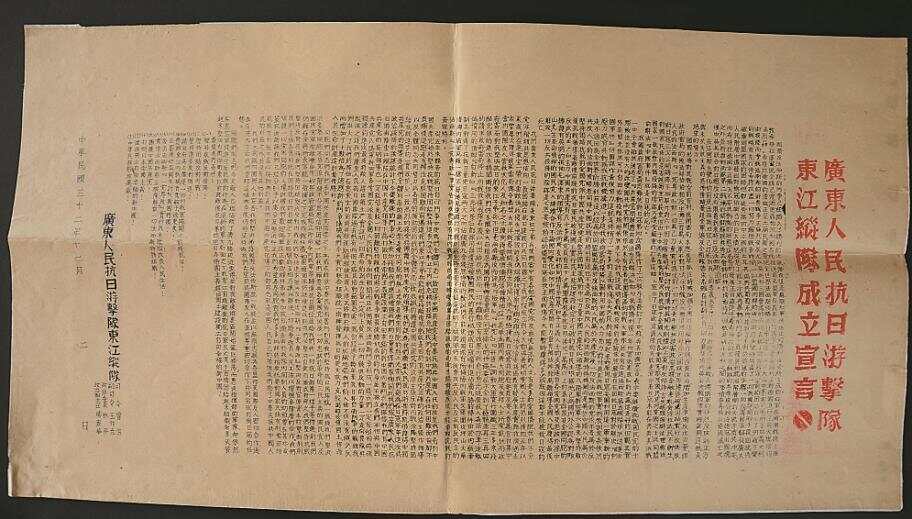

中国人民抗日战争是中华民族近代以来反抗外敌入侵第一次取得完全胜利的民族解放战争,华南敌后战场是全面抗战时期三大敌后战场之一,与华北、华中敌后战场并列。东江纵队、琼崖纵队等武装力量在极端困难的条件下坚持斗争,为全国抗战胜利贡献了不可磨灭的功绩。

华南敌后抗战的重要特点

与华北、华中敌后抗战相比,华南敌后抗战在地理环境、组织形式、斗争方式及国际联系方面具有诸多特点。

孤悬敌后,鏖战山海

华南敌后抗日武装回旋余地较小,且远离中共中央所在地和八路军、新四军主力,加以日军严密封锁,长期处于孤军奋战的状态,面临更为严峻的考验。

日军的残酷“扫荡”使华南敌后抗战的生存环境极度恶化。1942年至1943年,是东江抗日根据地军民最为艰苦的时期,除了日军发动“万人大扫荡”,还遭遇了严重的旱灾。1944年,根据地又与敌人展开了激烈的反“扫荡”和反经济封锁。海南岛敌后武装的作战环境更为艰难。1941年11月至1943年底,日军频频发动“扫荡”和“蚕食”,琼崖纵队采取“化整为零”的战术,利用热带丛林掩护,坚持斗争。

但另一方面,华南地区多山、临海,地形复杂,日军难以实施大规模机械化作战,这为敌后抗日武装开展游击战争提供了天然屏障。

华南敌后战场濒临粤港澳湾区,尤其是拥有沟通香港的重要国际交通要道,这种具有特色的地位发挥了突出作用。香港不仅为抗日游击队提供了人力、经费和物资,还充当了远在延安的中共中央与广东根据地之间的沟通桥梁。

华侨和港澳同胞鼎力支持

素有爱国爱乡优良传统的华侨和港澳同胞十分关心祖国的前途和命运,由于毗邻港澳,与海外联系紧密,使华南敌后抗战具有独特的群众基础和社会组织优势。

首先,华侨和港澳同胞回乡加入中共领导的抗日武装。东江纵队前身“惠宝人民抗日游击总队”的骨干,主要是从香港回来的海员、工人和学生,共有200余人,组织了7支救亡工作队。华南各支抗日游击队里都有华侨和港澳同胞,据不完全统计,至太平洋战争爆发为止,仅参加东江人民抗日武装的就有1000多人。香港沦陷后,参加东江纵队港九大队的港澳青年达400人以上。1942年中山县五桂山抗日民主根据地成立后,不少澳门青年前往参加抗战,其中林锋曾担任珠江纵队独立第三大队大队长。

其次,组织回乡服务团。1939年1月,在中共东南特委策动下,东江华侨回乡服务团在惠阳县淡水成立,积极发动华侨青年回国回乡参加战斗。抗战期间,爱国华侨和港澳同胞组织的回乡服务团总数达30多个,活动足迹遍布东江、西江、四邑及南路等地。

第三,为抗日游击队捐款捐物。华南敌后抗日游击队开展之初,部队没有固定军费和粮饷,经济非常困难,除依靠当地群众自筹外,主要来自华侨和港澳同胞的支援。1937年9月,中共中央委派廖承志赴香港筹办八路军办事处,其初衷就是获得海外侨胞的经济援助。1940年初,中共中央指示广东省委:经费主要“依靠人民筹给,并可求助于华侨”“要把琼岛创造为争取九百万南洋华侨的中心根据地”。中共广东省委也发出指示:“在广东游击战的发展上,必须很大的争取于依靠华侨的物质和精神的帮助。”华侨和港澳同胞为华南敌后抗战捐款捐物甚多,成为游击队有力的后备保障。

灵活机动的城市游击战

香港是抗战时期中国唯一有游击队活动的敌占国际城市,也是中共领导的游击队唯一能在敌占大城市进行军事活动的地方。太平洋战争爆发后,日军进攻香港,东江游击队主动配合英军的香港保卫战,除不断出击港九路外,更挺进九龙半岛,袭扰敌人后方。他们收集英军遗弃的武器,发动和武装群众,剿匪安民,建立游击基地。

香港沦陷后,东江纵队成立港九大队,不断扩大力量,港九市区、新界及港九邻近各岛屿均为其活动地区。敌伪虽频施残酷“扫荡”与严密检查,仍无法阻止游击队的发展。

港九大队根据香港的特点,分别组成短枪队、长枪队、海上队和市区队,积极开展城市游击战。短枪队的领导人刘黑仔每战身先士卒,成为传奇式英雄人物。市区中队以方关(女)为队长兼指导员,被称为“不带枪的游击队”,活跃在敌人心脏地带。

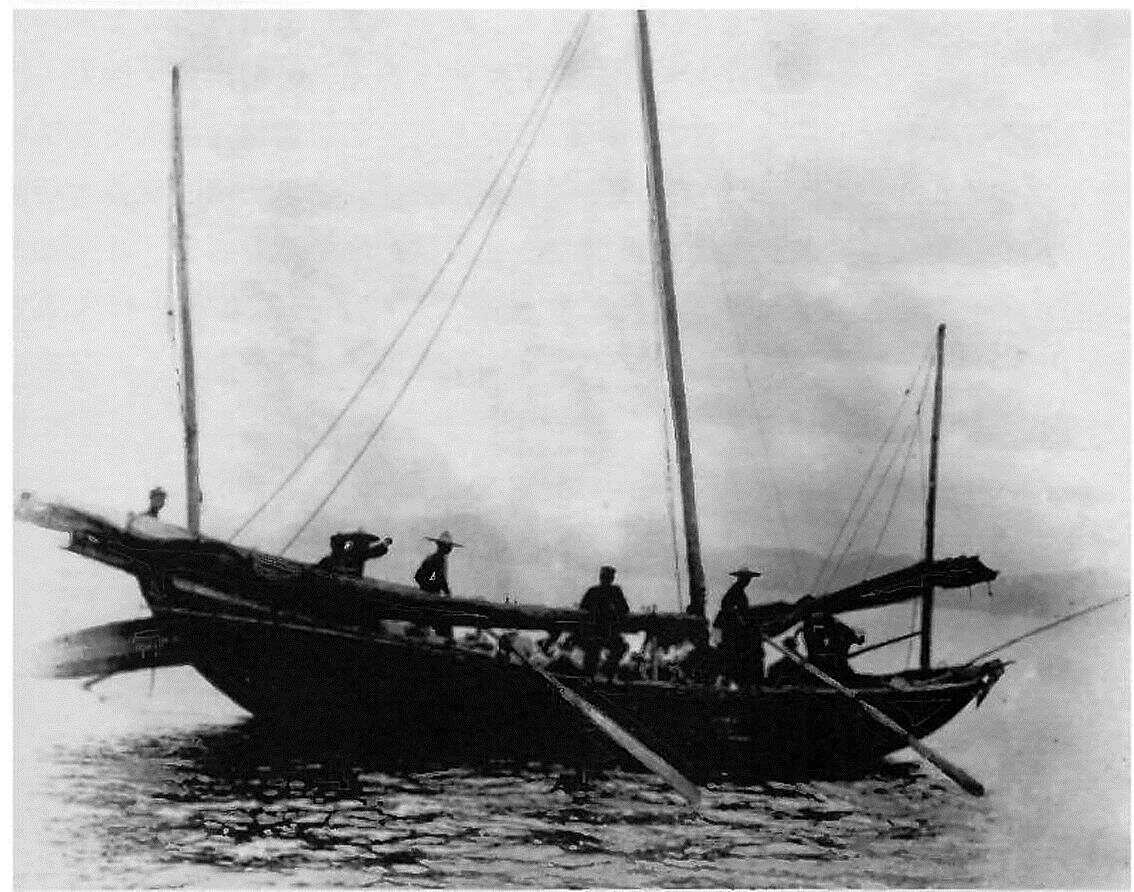

神出鬼没的海上游击战

华南敌后抗日武装利用渔船和小型船只,在沿海岛屿间机动作战,开辟了独特的海上游击战场。特别是从珠江口到大鹏湾和大亚湾,辽阔的海域处处都是游击队杀敌的战场。

1.在大鹏湾和大亚湾附近

日军攻占香港后,开辟了一条经汕头到台湾的海上运输线,而大鹏湾和大亚湾的外海是该运输线的必经海区。为了破坏日军的海上交通运输,东江纵队依靠渔民群众,在大鹏半岛东西两侧建立两支海上游击队,同敌人争夺海域控制权。他们用木帆船和土制炸弹“鱼炮”作战,频频袭击日军运输船。据统计,港九大队海上中队共发动较大海战十余次,缴获敌船只13艘,击沉4艘,还缴获了一批武器及军用物资。

2.在珠江口附近

1943年3月,为打击珠江口一带的日、伪军及土匪,进一步沟通珠江与东江两大游击区的联系,南番中顺游击区指挥部建立海上游击队,后命名为“海鹰队”。全队拥有4艘船舶和队员六七十人,积极打击日、伪军,屡立战功。

史无前例的虎口抢险

1942年初,华南敌后游击队成功营救被困于香港的茅盾、邹韬奋等爱国民主人士和文化界知名人士,史称“省港大营救”。游击队利用香港新界多山的复杂地形,建立秘密交通线,分批将民主人士和文化人士转移至内地安全区域,充分展现了利用地理优势进行隐蔽作战的能力。秘密大营救前后持续半年多,被救出的爱国民主人士和文化界人士多达300余人,连同其他方面的人士,共有800多人。这次营救保护了一大批民族精英,密切了中共和爱国民主人士、知识分子患难与共的关系,成为中国革命史上的奇迹,受到中共中央及社会各界的广泛好评和赞扬。

卓有成效的情报战

华南敌后抗日游击队利用香港的特殊地位,积极开展情报工作。东江纵队在香港建立了严密的地下情报网,搜集日军在华南的兵力部署和调动情况。例如,香港是日本南支派遣队舰艇活动的据点之一,港九大队市区中队监视敌舰活动,调查日军兵工厂情况,情报人员设法打入敌军政机构,运用各种办法取得资料。东纵的情报工作人员发展到200多人,情报站遍布整个东江敌占区,所获取的宝贵情报不仅提供给中共中央,也通过秘密渠道传递给盟军。

形式多样的国际合作

华南毗邻港澳,面临南洋,敌后抗日游击队与国际反法西斯力量保持密切联系,与盟军建立了多种形式的合作关系。

1.营救国际友人和盟军飞行员

从日军占领香港到抗战胜利,东江纵队共营救了89位国际友人。

华南敌后抗日武装还多次营救遇险的美军飞行员。1944年,美军第14航空队(即“飞虎队”)指挥官陈纳德致函东江纵队,请求协助营救在华南地区被击落的美军飞行员,东纵随即建立了专门的营救网。1944年2月,美军飞行员克尔在空袭香港时被击落,游击队战士冒险将其救出,并护送至安全地带。此后半年内,东江纵队又成功营救了8名美军飞行员。这些行动得到了美军的高度评价,陈纳德曾专门致信表示感谢。仅1944年至1945年初,东江纵队和琼崖纵队就先后营救了近40名遇险的盟军飞行员、机师和战斗员。

2.为英军提供极大帮助

东江纵队与英军的合作颇具代表性。1941年10月,毛泽东致电廖承志,同意与英方谈判合作,并且在香港设立联络机关。香港沦陷后,部分英军人员留在新界地区继续抵抗,东江纵队主动与其联系,协助建立“英军服务团”。该组织与东江纵队合作,建立情报站和联络站,以及秘密交通线。港九大队为英军服务团协助拍摄日军在香港的重要军事设施及目标,提供了极大的帮助。

3.与美军共建情报站

与美军的合作更具战略意义。1944年9月,美军第14航空队的观察组抵达东江纵队司令部,经过3个月实地考察,详细记录了游击队的作战方式和根据地建设情况,并向美军总部提交了详尽的报告,认为“东江纵队是一支训练有素、纪律严明的部队,在极端困难的条件下坚持抗日斗争,其战斗精神和组织能力令人钦佩”。

应美军要求,并经中共中央批准,东江纵队设立对外联络处,与美军共建情报站和电台。港九大队提供了关于香港日军机场、船坞、油库、防卫部署等许多有重要价值的情报,盟军对此评价甚高。为表彰东江纵队的贡献,英王乔治六世于1947年授予港九大队国际联络小组负责人黄作梅勋章,他成为唯一获得英王授勋的共产党人。

1945年3月13日,中共中央就关于配合盟军登陆问题指示东江纵队,可以提供盟军所要的登陆情报,并正式谈具体配合问题。为配合盟军的反攻和登陆作战,东江纵队提供了大量准确的重要情报,引起盟军总部的高度重视。

华南敌后抗战的历史作用

华南敌后抗战是中国人民抗日战争和世界反法西斯战争的重要组成部分,抗日游击队在远离中共中央、缺乏主力援助的情况下,独立自主开展武装斗争,建立了稳固的根据地,这种模式为全国敌后抗战提供了重要借鉴。

对敌起到重要的战略牵制

1.消耗日军有生力量

华南敌后抗战虽然规模不及华北战场,但其战略牵制作用不容忽视。据统计,华南人民抗日武装共开辟了面积9.7万平方公里、人口1000多万的敌后根据地和游击区。抗战胜利前后,广东各抗日根据地、游击区已遍布全省57个县,民兵、自卫队合计约26万人(不含琼崖地区)。他们与日、伪军大小战斗达4000多次,其中比较重要的战事有十数起。

2.破坏日军战略部署

太平洋战争期间,华南敌后抗日武装对广九铁路、粤汉铁路的频繁破袭,延缓了日军对东南亚的增援。特别是游击队频繁袭击日军在珠江口、琼州海峡的运输船队,迫使敌人不得不加强华南沿海的防御,分散其兵力。

3.策应盟军对日作战

华南敌后抗日武装积极参加世界反法西斯战线,配合英军的香港保卫战,多次营救被日军俘虏的英军战俘、国际友人、空战中遇险的盟军飞行员,帮助英军服务团在东江建立前方办事处,与美军第14航空队合作,为配合盟军的反攻和登陆作战,提供了大量准确的情报。1944年7月,美国《美亚杂志》发表《东江纵队与盟国在太平洋的战略》,介绍了东江纵队的战绩,并指出敌后战场的重要与援助敌后游击队的必要。

出色的情报工作是华南敌后抗日游击队对抗日战争和太平洋战争的重要贡献。东江纵队与美军合作建立的情报站受到美军在华司令部和美国政府的赞誉,认为这是美军在“东南中国最重要的情报站”,所提供的情报“在质与量上都非常优越”“对美国战略部队在中国组织的成功有着决定的作用”。

华南地区位于中国的南方边陲,抗战期间居于盟军与日军作战的前沿阵地。特别是1944年后,华南敌后战场成为盟军对日反攻计划的重要配合力量,这是对世界反法西斯战争的积极贡献。

贡献宝贵的军事创新价值

中国共产党在抗战期间灵活运用了游击战争的战略战术,华南敌后抗战在游击战术方面有许多创新。利用沿江沿海优势开展海上游击战,即为突出例证,这是中共领导下的华南抗日武装在实践中根据地理环境创造的游击战形式。毛泽东在《抗日游击战争的战略问题》中,预示了“依据河湖港汊发展游击战争,并建立根据地的可能性”,但由于当时客观条件不足,成为“抗日战争战略计划的一个缺陷”。而东江纵队港九大队利用香港沿海多港湾岛屿之利,开展海上游击战,及时填补了毛泽东所说的这个缺陷。

东江纵队深入港九敌后,控制数百公里的重要海岸线,威胁日军占领的广州和香港,成功创造大城市和沿海抗日游击战争的典型范例,这在全国都极为罕见。

东纵港九大队和琼崖纵队的海上部队摸索出一套完整的海上游击战术,包括“小船打大船”和“夜袭敌港”等战法。这种海陆结合的游击战术,是华南敌后抗战的重要创新。

华南敌后抗日武装在香港、广州等敌占大城市建立了严密的地下工作网络,开展情报收集、宣传动员等工作,所获得的经验为后来中共的城市工作提供了宝贵借鉴。

香港抗日游击战场虽然很小,但在军事方面取得的成就却不小,除了别具特色的海上游击战、城市游击战及情报战外,据不完全统计,新中国成立后有20多名海陆空特种兵的高级将领来自香港游击战场。

救民族精英,存文化火种

广东中共党组织和抗日游击队通过“省港大营救”,救护了民族精英,保存了抗战文化火种,得到中共中央表扬,也赢得国内外舆论的高度赞扬。邹韬奋赞扬广东人民抗日游击队是“为民先锋”,茅盾认为抢救工作“难以想象的仔细周密”“(简直可以说是有史以来)最伟大的‘抢救’工作”。

华南敌后抗战是中国人民抗日战争史上的重要篇章,以独特的地理环境、群众基础和国际联系,形成了鲜明的区域特点,对全国抗战取得最终胜利作出了重要贡献。

(作者是暨南大学二级教授,博士生导师,曾任文学院副院长和历史系主任。现兼任广东省历史学会副会长及广东南方红色文化研究院执行院长。)