广州名城保护规划助力大湾区建设发布会

广州名城保护规划通过多方面助力大湾区建设。其一,保护历史文化遗产,提升城市文化底蕴,为大湾区文化交流提供深厚根基,增强区域文化认同。其二,合理规划历史城区,优化城市空间布局,促进城市功能协同,与大湾区其他城市形成互补优势。其三,利用历史文化资源发展文化旅游等产业,推动经济增长,带动大湾区相关产业发展。其四,传承历史文化精神,塑造城市特色品牌,提升大湾区整体形象和竞争力,助力大湾区在国家发展中发挥更重要作用。

7月29日,广州市人民政府新闻办公室举办“全运年看广州系列发布会——广州历史文化名城保护相关情况新闻发布会”,介绍《国家历史文化名城广州历史文化名城保护规划(2021-2035年)》(以下简称《保护规划》)批复的相关工作情况。会上,中国城市规划设计研究院原党委副书记、副院长,教授级高级城市规划师李迅介绍了《保护规划》在粤港澳大湾区建设中的亮点举措。

李迅认为:“粤港澳大湾区地域相连、文化同源、人缘相亲、民俗相近,以广府文化为代表,拥有粤语、粤菜、粤剧等共同文化基础,应当共同保护、联动发展。我们在规划中特别增设了‘粤港澳大湾区共同保护和联动发展’章节,对接国家战略,融入湾区发展,在全国层面有着开拓性的创新意义。”

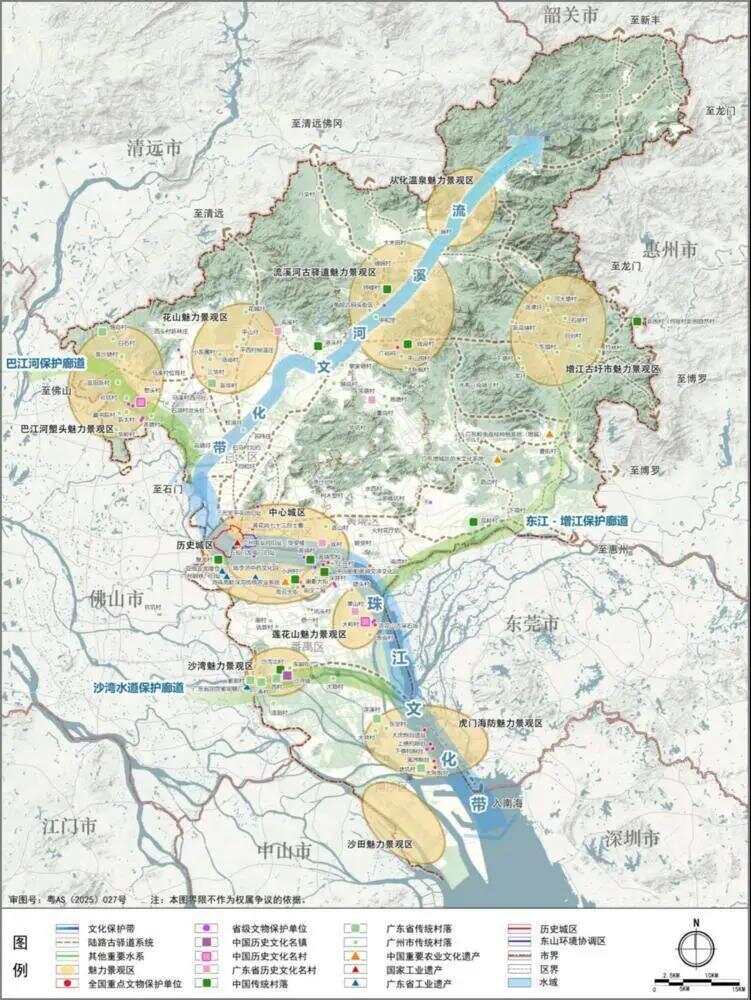

据李迅介绍,《保护规划》联合构筑“两带一道”(珠江文化带、海防文化带、南粤古驿道)粤港澳大湾区历史文化网络体系。强调广州作为粤港澳大湾区历史文化中心的引领作用,成为承载岭南文化归属感、认同感的凝聚核心,以及世界粤语系人群、华人华侨的标识城市。整合大湾区各市历史文化资源,展现湾区地域特色,传承岭南优秀传统文化。推动珠江文化带、海防文化带、南粤古驿道的协同保护与活力发展。推动粤港澳大湾区文化遗产游径的联动建设,加强沿线历史文化资源的挖掘与保护,共同推进活化利用。

《保护规划》以特色文化主题为线索,形成城市联盟文化建设活动。依托孙中山足迹、近现代教育医疗、红色文化、改革开放等共同的要素,充分挖掘、精心规划,形成主题性的历史文化保护系列。加强湾区城市经验交流互鉴,共同探索传统民居、骑楼街道等保护修缮实施路径,推动带有传统符号的岭南乡土建筑创新。依托铁路、水运等历史交通线路,加强沿线工业遗产、传统村落等联动保护,加强广州与大湾区城市多方面的文化互动交流,延续历史情谊。

《保护规划》推进文化创新转化,提升文化国际影响力。激发文化创新转化创造活力,将现代创意产业与历史文化弘扬相结合,推动文化产业联合发展。高水平建设重大功能性文化设施,构筑湾区文化地标。共同组织大湾区公共文化艺术交流活动,运用数字媒体、移动互联等科技手段,讲好湾区文化故事。

文、图|记者 董鹏程 实习生 黄逸晨